買電視不踩坑,教你讀懂電視的各個參數指標

電視機,應該算是最為常見的一個家用電器了,而正因為太常見了,很多人在選購的時候,似乎也不會考慮太多,框定一個預算范圍,看下適合的尺寸,最后幾個品牌里選個自己喜歡的,或者知名的,也就購買了。但實際上,在這個過程中,往往有些品牌,利用大家這樣的心理,在產品描述上做些手腳,一不留神你就中招了,最后買到的電視產品也不是那么的稱心如意。那么,今天就來跟大家說說電視的那些性能參數都代表了怎樣的含義,搞明白這些,對于購買電視,應該能有不少的幫助。

不同面板、技術有啥區別?

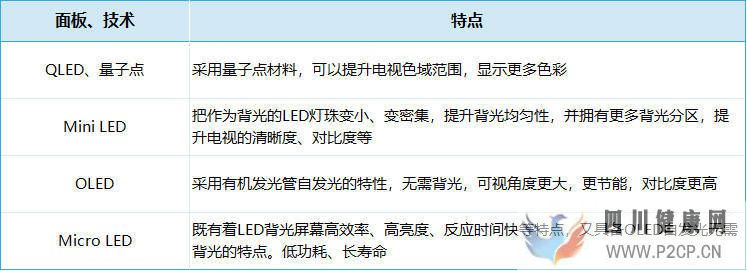

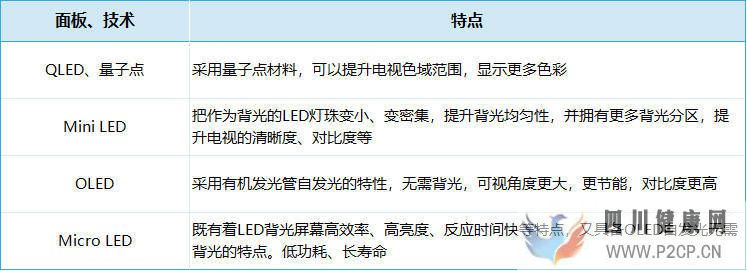

作為一臺電視,核心自然是這塊屏幕,不過現在市面上的電視,什么QLED、量子點、Mini LED、OLED五花八門,很多人上來光這個就直接看暈了,那么這些面板之間有啥區別的呢?

實際上,包括QLED、量子點、Mini LED在內,本質上都還是液晶電視,只是通過不同的技術,來提升屏幕的色域、亮度等指標,以獲得更好的觀影體驗。比如QLED和量子點,是指采用了量子點材料的液晶電視,這一技術可以提升電視色域范圍,顯示更多色彩。

而Mini LED就如同它的名字,把作為背光的LED燈珠變得更小、更密集,從而提升背光均勻性,使得屏幕亮度更加均勻,另外控光分區也會變得更多,可以提升電視的清晰度、對比度等。

至于OLED,則不同于液晶電視,而是采用了有機發光管自發光的特性,無需背光,與液晶有著質的區別。OLED屏幕可視角度更大,更節能,對比度更高。

另外就是如今市面上出現了少量高端電視所采用的Micro LED,看上去似乎和Mini LED差不多,不過還是有本質上的區別的。簡單來說,Micro LED就是將LED(發光二極管)背光源進行薄膜化、微小化、陣列化,其LED單元能夠小至50微米,既有著LED背光屏幕高效率、高亮度、反應時間快等特點,同時又具備OLED自發光無需背光的特點。有著低功耗、長壽命的特點,但受限于當下的技術條件,目前主要應用在一些高端產品上。

軟屏和硬屏有啥區別?

不少人在買電視的過程中,會發現液晶屏幕還氛圍軟屏和硬屏,那這兩種屏幕類型,又有何種不同呢?其實 所謂硬屏,就是IPS屏幕,LG為了推廣該技術所打造的營銷概念。由于液晶分子排列方式不同,軟屏的液晶分子排列和扭轉在豎直面(垂直玻璃基板的面內),用手按壓屏幕表面時力會傳導至液晶分子層,液晶分子受力偏轉且恢復力差,導致透過率變化、進而產生波紋;而硬屏的液晶分子排列平行于基板,按壓時偏轉微小,基本無透過率變化,無水波紋現象。

常見的軟屏通常是VA屏,以富士通的MVA技術、以及三星的PVA技術為代表,該類屏可以提供更大的可視角度,通常可達到170°。 而IPS技術最早是日立于2001推出的液晶屏技術,后聚攏了LGD、瀚宇彩晶等廠商。IPS最大的特點是它的兩極都在同一個面上,而不像其它液晶模式的電極是在上下兩面,立體排列。由于電極在同一平面上,不管在何種狀態下液晶分子始終都與屏幕平行,會使開口率降低,減少透光率,因此IPS應用在液晶電視上會需要更多的燈管,而在一定程度上,耗電量也會大些。

至于軟屏硬屏誰好誰壞,其實也相當復雜,這里簡答總結一下,相對來說,軟屏有著更高的對比度,并且最低亮度也會更低,且不容易漏光,但可是角度較差,而硬屏的話,則有著較好的可視角度,但對比度會差一些,最低亮度也會相對更高一些,此外就是普遍會有漏光現象。

控光分區、背光分區什么意思?有啥區別?

首先要說的,控光分區也好,背光分區也好,只是廠商在營銷是叫了不同的名字,本質上是同一個技術。而這個技術存在的意義,在于將液晶電視的背板LED分成多個區域,每個區域實現獨立控光,有了這個技術,就可以確保電視的畫面在該亮的區域更亮,該暗的區域更暗,使得畫面有更高的對比度。

硬件控光分區主要有兩種技術,一種是側入式條狀控光分區,通常用在側入式背光的電視機上,控光分區是條狀的,這種條狀控光分區的數量少,無法對不同區域的亮度進行精細調控。

另外一種是直下式控光分區,將背光燈分割為幾十個上百個小單元,類似棋盤布局,因此也被稱為棋盤式控光分區,每個小單元可以單獨控制,各個單元之間不會相互干擾,該暗的地方能夠暗下去,該亮的地方能夠亮起來,形成鮮明的對比,因而在畫面的展示上也就能夠呈現更多的細節和對比度。

除了分區方式不同之外,對于一些高端電視,分區數量也相對較高,控光越精細,最終顯示效果自然也越出色。

分辨率有啥講究?為什么說還有假4K?

有屏幕自然就會有分辨率,所謂分辨率,就是指顯示器所能顯示的像素值的多少,可以顯示的像素越多,畫面就越精細,觀感也就越好。比如說720p,其中字母p只是逐行掃描,即在逐行掃描下達到1280X720分辨率。而隨著這些年技術發展,顯示水平也是越來越高,從720p到1080p、2K、4K、8K。

不過如今720p這種分辨率現在是比較少見了,或許只會存在于一些32英寸這樣的小尺寸電視上,1080p這樣的分辨率也是越來越少見,2K、4K則是目前的主流,而8K受限于片源、傳輸等原因,目前普及度相對也沒那么高。

不過,需要注意的,并不是說標注了多少分辨率,就一定會給足你這個分辨率,以如今比較主流的4K分辨率來說,就曾出現過不少的假4K。這里面復雜的技術區別這就不完全展開了,簡單來說,真4K面板只有紅綠藍三種顏色的像素,有效像素是820萬;而假4K面板有紅綠藍白四種顏色的像素,有效像素是615萬,主要是其中增加的白色子像素僅僅是為了提高LCD的利用率,并不能作為色彩像素,結果就是不但沒有提升畫面精度,反而還會造成影響。

不過目前主流品牌的產品應該不會有假4K的電視了,但是對于一些低端產品,或者在一些下沉市場,可能依舊會存在,需要注意。

屏幕刷新率對于觀影有怎樣的提升?

所謂刷新率,就是電視一秒鐘能閃過多少幀畫面,很顯然,刷新率越高,畫面也就更為流暢。目前多數電視的刷新率都是是60Hz,考慮到主流的視頻源的情況,實際使用時完全足夠的。不過隨著手機行業越來越卷,進而推動內容制作、以及電視領域,再加上次世代游戲主機的使用需求,如今不少品牌也開始推出120Hz的電視產品了。

當然,一臺電視要實現120Hz的刷新率,涉及到的是電視的方方面面,包括面板本身、相應能力的處理器、120Hz MEMC技術、滿血的HDMI 2.1接口等等,這也為不少產品鉆漏洞提供了空間,造成一些偽120Hz電視的出現。比如它們可能實際采用的屏體是60Hz刷新率,然后通過DLG/HSR技術,通過算法、插幀等技術實現近似120Hz的效果;或者即使采用了4K 120Hz的屏體,但沒有性能足夠的芯片,無法流暢解碼相應片源;甚至沒有配備滿血版的HDMI 2.1接口,無法播放外接4K 120Hz片源等等。

不同色域代表了什么?

所謂色域,簡單說就是色彩保護的范圍。在自然界中,包含了我們肉眼可見的所有顏色。但受到技術限制,我們的顯示器并不能顯示全部的顏色,這時候它所能顯示的色彩空間,就是電視的色域了。通常普通電視的色域范圍是100%BT.709或者72%NTSC,高于這個值,就算是廣色域了,色域越高,意味著電視所能表現的色彩越豐富,那觀看效果自然也就越出色。所有,我們只需要在購買電視的時候,去關注這個色域值就可以了。而除了BT.709、NTSC之外,如今還有DCI-P3廣色域,相比NTSC色域更豐富。而到了8K之后,色域標準也是更新到了BT.2020,相比BT.709有著更寬廣的色域空間。

這里還要著重提一下NTSC色域,它是基于過去美國、日本等國所采用的NTSC制式所對應的色域,而我電視所采用的是跟歐洲一樣的PAL制式,所以從根本上來說,中國的電視內容從根本上就不提供NTSC制式的內容,更別提相應的色域標準了。同時,隨著上世紀九十年代HDTV電視統一色域BT.709的出行,NTSC色域基本上也是名存實亡,所以在電視,包括顯示產品上所標注的覆蓋72%NTSC色域這樣的參數,其實本身就毫無意義,我們也不用在意。

屏幕峰值亮度究竟多亮才合格?

屏幕峰值亮度也是我們在購買電視時經常會看的一個指標,那究竟多亮才算合格呢?按照HDR顯示認證技術規范2.0版的要求,液晶電視峰值亮度必須達到1000尼特以上才算符合標準。而之前的1.0版,則要求比較低,是大于等于600尼特,也就是說大于600尼特HDR就開始有效果了。通常來說,中低端電視一般峰值亮度在400到600尼特,中高端則是600到800尼特,準高端在800-1000尼特左右,高端大于1000尼特,大家在購買時參考即可。

不過需要注意的是,通常電視標注的亮度是峰值亮度,是在一定條件下所激發出來的亮度,并不意味著能夠持續提高這一亮度。

處理器、內存等性能配置

說完關于屏幕的這些指標,再來看下性能參數。如今電視基本上都是智能電視了,就更手機一樣,處理器、內存這些配置,同樣會關系到電視的使用體驗。簡單來說,處理器核數、頻率越高,使用越流暢;內存和存儲同樣也是越高越好,不過好在相比手機,電視不需要那么高的算力。另外就是電視系統,通常市面上的基本都是安卓系統,方便可以自己安裝APP,不過也有部分電視不是采用的安卓系統,會出現無法安裝第三方應用的問題,需要注意。

寫在最后

可以看到,一臺電視包含了非常多的細節,不過好在如今市場上,只要在正規渠道,購買正規品牌,基本上能夠避掉絕大多數的雷,剩下的,只需要依據自己的預算,合理的進行選擇即可。不過如今技術發展也是相當的快,每一次的技術革新,帶來的電視新品,都會對觀影體驗有著較大的提升,因此,在購買的時候,盡量秉著買新不買舊的原則即可,另外就是,如果條件允許,盡量還是到線下去實際感受一番,比較觀看體驗本身也是非常主觀的一件事情,色彩風格能否符合自己的胃口,才是最關鍵的。希望這篇內容能夠為大家選購電視提供幫助。