《門鎖》的跑偏:不是女性當主角就算女性視角

原標題:《門鎖》的跑偏:不是女性當主角就算女性視角

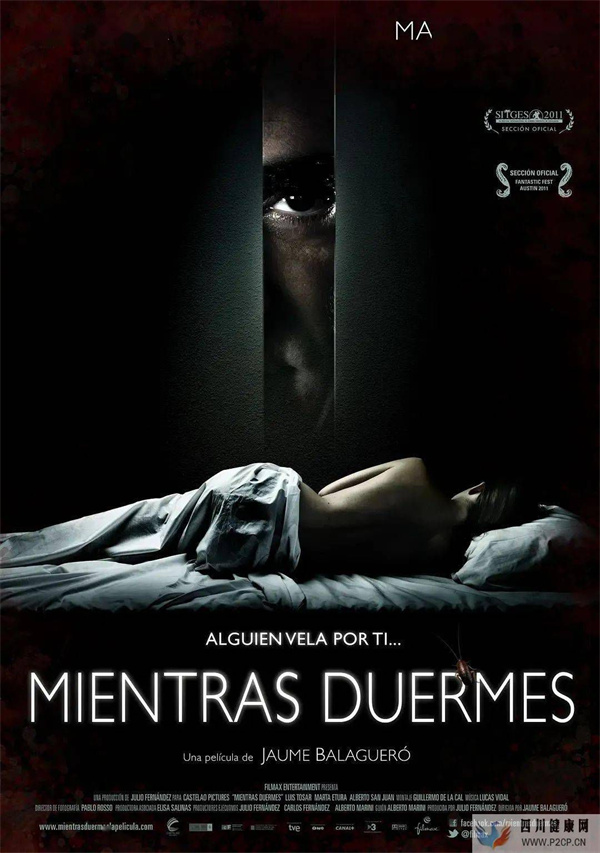

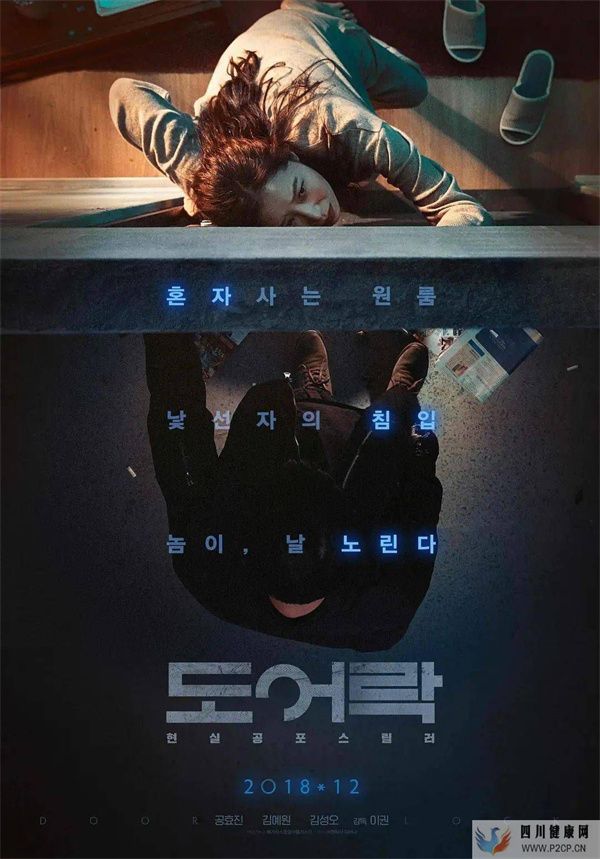

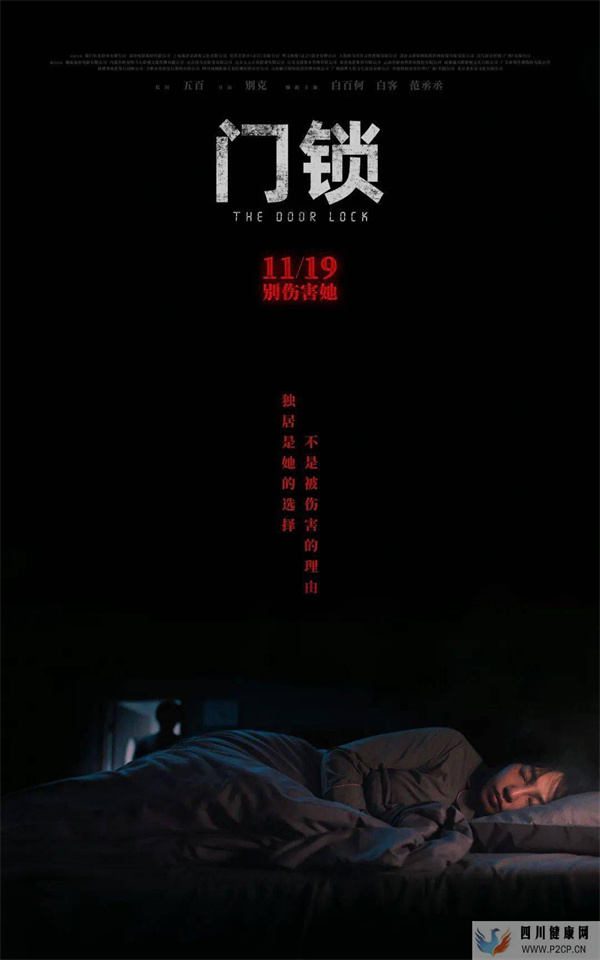

從西班牙版《當你熟睡》(Mientras duermes,2011)到韓版《門鎖》(???,2018)再到國版《門鎖》(The Door Lock, 2021),從二次改編到三次改編,就像綜藝節目里的傳話游戲,傳到最后已經不知所云了。不同在于,比起游戲里的盲猜,改編基本相當于明牌,但遺憾的是,明明知道前面在說什么,最后話還是傳歪了。

《當你睡熟》

《門鎖》(韓版)

國版《門鎖》主打的標簽是“首部關注獨居女性安全問題的話題電影”,順著這個思路,我們期待的自然是關心和關懷。但坐下來才發現,與其說“關注”不如說是“恐嚇”更準確。面對混亂的類型、奇葩的角色和強行貼上的“女性”標簽,大家內心都很困惑,導演到底想讓我們看什么?又或者說,在今天,當我們說“女性題材”時,到底是在說什么?

“既要又要”不是改編失敗的癥結

極暗的燈光加上兇手現身的幾番延宕,開場的女性受害者故事,像極了《關燈后》(lights out,2016)這類靠燈光營造氛圍的恐怖片。但看下去發現,將兇手的身份從公寓管理員改為新角色獸醫,追兇這條線又是懸疑片。每一個負面男性角色的行為基本都是熱搜同款,一時間又以為大概是社會問題片。直到最后,當若有似無的警察和手足無措的女主角突然開始和反派槍戰時,我突然領悟了,導演大概是想通過“復數類型片”讓大家值回票價吧。

從點映到開分,國版《門鎖》口碑急轉直下,大部分評論認為它是“既要又要”:既想拍帶感的類型片,又要處理社會話題,兩邊難以兼顧,所以最終哪個都沒做好。這種看法聽起來中肯,實際上卻引出另一個問題,那就是“類型片”和“社會問題”是否天然沖突?在探討“社會問題”之前,我們不妨先來關注一下“社會生活”。

兩次改編之后,來自三個國家的三部影片前后已跨越十年。不同國家文化背景的差異先擱置一邊,這里先談幾個關鍵性的變化。首先是門鎖,在三部影片里從普通鎖到數字鎖再到指紋鎖,“門鎖”除了推進劇情,同時也標明了影片的時代坐標。也就是說,當指紋鎖、家用攝像頭的技術已經非常成熟時,獨居為何還是隱患重重才是問題所在,而這恰恰是創作者忽略的。于是,關鍵情節就成了關鍵bug。

接著是兇手的角色。國版是對韓版的直接翻拍,保留了驚悚的風格,但卻改動了兇手形象,將公寓保安的角色從施害者改為了“保護者”,真正的兇手則是后半部才出現的獸醫鄭醫生。這就從根本上動搖了影片的核心矛盾:對女性來說“危險就在身邊”,兇手往往是“熟人”。對于方卉來說,一個自己并沒有好感的寵物醫生顯然談不上熟悉,自然也不會有太多交集。而面對處心積慮“偶然”闖入生活的變態,即使是男性獨居者恐怕也一樣難以幸免。

刻意調暗的燈光,刻意制造的獨處環境,仿佛方卉在劇中的任務就是解鎖所有危險場景:“危險在哪里,我就去哪里”。整部影片被刻意處理成了封閉的情景故事。但事實是,如果危險都那么“危險”,那就不是真的危險了。

“門鎖”的故事當然值得再次講述,無論鎖變成什么形態,它都是個人安全的最后界線。方卉也并不無知,從一開始就警覺,但仍然逃不過受害。二者交匯之處才是在當下重新講述這個故事的起點。這也就回到了前面的問題,類型片和社會問題,一個指向影片的表達方式,一個指向影片內容,二者并不在一個維度上,也就談不上矛盾。所謂的“社會問題”從來不是懸置于作品之外的“命題”或“任務”,只要如實地面對和展現“社會生活”,其實就是在處理社會問題了。

韓版《門鎖》的改編相對來說比較好地解決了這個問題。主角從施害者變為受害者,聚焦女主角脫困的過程,也就是展現社會問題的過程:獨居的趙京敏很有安全意識,遇到問題屢次報警,但卻被告知"案件只有發生之后才能受理";而兇案發生之后她一度被誤認為是嫌疑人,甚至還丟了工作。正因如此,她才努力嘗試想要自己解決,最終警察也意識到了自己的偏見和狹隘,趙京敏在搏斗中親手殺死了兇手。

《門鎖》韓版劇照

韓版改編明顯突出了追兇過程中的驚悚,雖然帶有爽片氣質,但至少傳達了這樣一種觀念:所謂安全的環境,是個人與社會的合力,尤其對于女性的社會處境而言,需要每個人真誠的關注和理解。韓國電影的確是離我們最近的學習樣本,一方面是同處于東亞文化的框架中,另一方面則是他們有目共睹的成績。但這些年翻拍韓版還是翻一部砸一部,與其問翻拍為何這么難,不如反過來想想,創作者到底想展現什么樣的“生活”?

女性題材與女性意識

評分走低的第二個原因,也是最重要的原因,還在于影片對“女性題材”的處理方式:這到底是一個關心女性獨居問題的故事,還是一個關于女性獨居的恐怖故事?如果說前者是一種社會追問,那么后者則更多是一種情感消費。這也就引出了另一個重要的問題,女性題材與女性視角、女性主義之間到底是什么關系?

影片中,方卉努力想要掌握自己的生活,但一旦遇到困境卻只能在不同男性之間“流轉”,仿佛蓋爾?魯賓《女人交易》的影像注解:遇到黑中介——李總解圍;李總圖謀不軌——小吳解圍;小吳跟蹤——鄭醫生解圍;鄭醫生行兇——警察解救。盡管翻拍延續了韓版的女性主角,但女主角并不等于女性視角,在這里我們看到的不是女性的掙扎和思考,而是男性視角下女性的“無助”。如果一部探討女性安全問題的影片,最終展現出來的不是社會如何保護女性,女性如何自我保護,而是男人如何保護女人,這不能算是真正的女性題材。

關注女性個人成長、家庭困境和社會遭遇的作品,廣義上都可以稱為女性題材,但女性題材并不自然等同于女性視角,就好像女性并不天然擁有女性意識。每個人的性別觀念是在社會生活中自然形成的,但指向性別平等的性別意識則是有意識的文化建構,是后天習得的。

而即使擁有了女性視角,也不等同于女性主義,如果說女性視角是讓被遮蔽的女性成為思考的主體,那么女性主義則更強調理論性和自反性。比如,對厭女癥的思考就不應該僅僅停留在女性視角:厭女癥并不能狹隘地理解為男性對女性的厭惡,而是更廣泛意義上,父權制結構下女性所遭受的壓抑和排斥,因此在現實中也可能表現為女性對自身的厭棄。

很多人在處理性別問題時往往會陷入這樣的誤區:只要拍女性就體現了女性視角,這是自然而然的,也是很容易的。但實際上,如何處理女性視角恰恰是一道難題,因為無論你持哪一種具體的觀念,所要面對的都是早已固化的二元位置和刻板印象,反思和重塑,沒有哪一個是容易的。

拍攝者將自己放到不同的位置,就會形成不同的“女性意識”。回顧當代中國電影史,至少有這樣兩條路徑:一條強調女性“意識”的表達,從被視為中國女性電影開山之作的《人·鬼·情》(1987)到近年的《春潮》(2019),都是對女性內心困境的展示;另一條則強調女性“行動”的展現,從《金色的指甲》(1989)、《女人的故事》(1989)到近年的《送我上青云》(2019),都表現了女性打破困境的力量。舉出前面這些出自女導演之手的作品,當然不是說女性題材只能女導演拍,但男性導演在處理女性題材時也的確需要審慎,你可以不了解,甚至可以不理解,但至少不要曲解和誤解。

說一部影片有失水準,一般來說主要是批評導演,而不是演員。白百何的影迷盡管很努力,但面對急轉直下的評分也難以力挽狂瀾。說起來,白百何也的確很關注女性題材,此前在《聽見她說》(2020)中也出演了一個小故事,只不過都談不上是好作品。所以倒不妨以此為契機,重新思考一下女性題材和女性意識,到底是什么。

作者|十八爺 編輯|陳凱一返回搜狐,查看更多

責任編輯: