神經解剖學迷走神經

原標題:神經解剖學 | 迷走神經

神經解剖學

神經系統解剖學按照神經系統概述、局部神經科學和系統神經科學的順序進行了分類編排,使讀者可以從不同層面、全方位地了解復雜的神經系統的結構與系統功能

擴充細胞和分子生物學相關內容,同時添加了近幾年來 神經科學在信號傳遞、轉錄因子、干細胞、誘發電位、神經元和膠質細胞功能等分子生物學領域的新突破,進一步闡釋了神經系統在正常和病理狀況下的特點

附加顯微圖像、放射影像學和組織切片染色圖,為學習神經科學提供了全面的視覺輔助從睡眠障礙到中樞神經系統炎癥,從癲癇的生物學基礎到阿爾茨海默病的發病機制

新增的“臨床意義”板塊簡明扼要地展示了基礎科學與臨床應用在神經科學中的結合

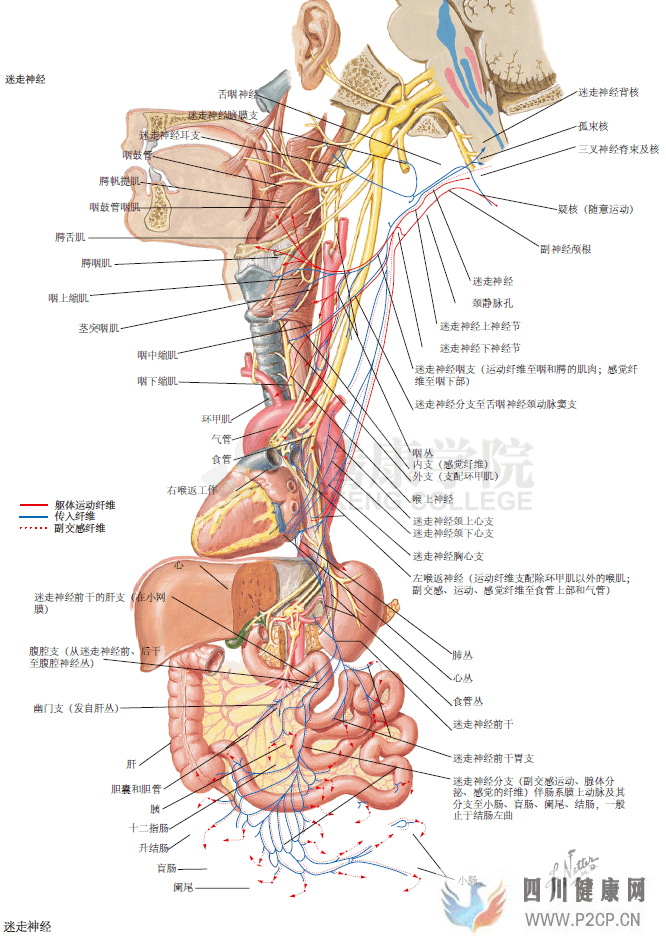

迷走神經

圖片來源:NETTERS ATLAS OF NEUROSCIENCE

迷走神經是包含運動纖維、副交感纖維和感覺纖維的混合性神經

從疑核發出的下運動神經元軸突可分布于軟腭和咽喉部的肌肉,并控制說話和吞咽;病變時造成聲音嘶啞、吞咽困難和咽反射減弱(傳出部分)

迷走神經背核發出的副交感節前纖維可投射至胸、腹部臟器的壁內神經節,由神經節再發出的自主神經纖維分布于心、肺和至降結腸的胃腸道

由結狀神經節(下神經節)發出的特殊感覺纖維可傳遞來自咽后部的味覺信息(主要見于兒童), 通過中樞突傳導至孤束核的上段

由下神經節發出的初級感覺纖維傳導來自咽、喉、胸腹腔臟器的一般感覺,大多止于孤束核的尾端

上神經節發出的初級感覺纖維可傳導來自外耳道的一般感覺,止于三叉神經脊束核

臨床意義

迷走神經發自延髓的外側面,可受顱內或顱外病變影響

顱內病變如腫瘤、血腫、血管梗阻、動脈瘤、腦膜炎及其他病變

顱外病變如腫瘤、動脈瘤、創傷或感染性疾病均可損傷迷走神經

迷走神經單側受損會造成:

①患側軟腭下垂。在發聲時,對側軟腭被拉向患側并伴有鼻音

②由于疑核發出的支配喉肌的神經纖維受損,導致聲音嘶啞

③患側喉部感覺缺失

④某些情況下會出現心動過速和心律失常

參考文獻

[1] NETTERS ATLAS OF NEUROSCIENCE ( 第3版)

編輯

作者:小趙啊

點擊藍字 關注我們

First Frost

(點擊圖片 了解詳情)

《神經阻滯及針刀治療系列課程》——劉松濤

本系列課共50講

原價799,特價299

支持永久復聽

獲取更多精彩(掃碼)返回搜狐,查看更多

責任編輯: