《傳染》(來源,樊登讀書)

本 書 價 值

本 書 價 值本書成體系地科普了“社會影響”對我們的作用。

選擇從眾還是標新立異,這真的取決于你的性格嗎?

本書通過詳實豐富的實驗案例,向我們展示了顛覆以往認知的結論。

誰在悄無聲息地影響著你的決定?如何識別套路并反客為主?

以上這些你都可以在這本書中學到。

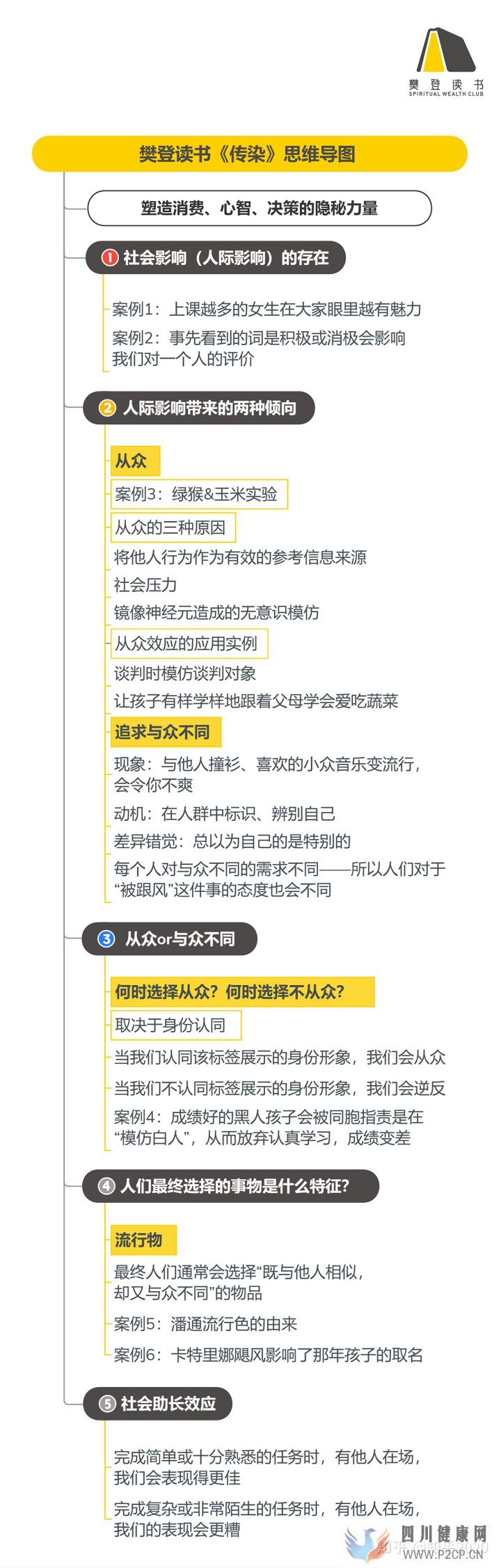

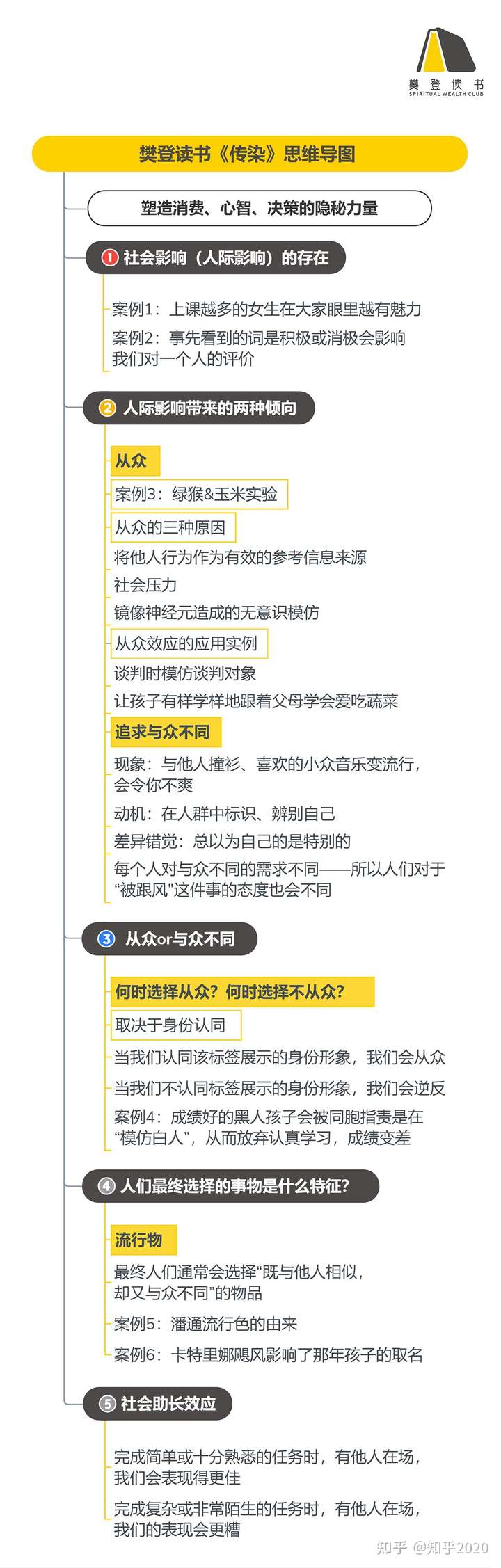

閱 讀 收 獲1.關于社會影響的存在及其定義

2.社會影響的兩個方向、五種應用

3.流行(熱門)事物大解密

4.如何利用社會影響來達成目標

金 句 精 選1.人們往往喜歡那些和自己外貌相似的人。

2.社會影響本身無所謂好壞。跟隨壞人的腳步,會讓世界多一份罪惡,跟隨好人的腳步,會讓世界添一份美好。

3. 科學不僅僅發生在實驗室中,它就在我們身邊,每天伴隨著我們每個人。

點擊圖片分享給好友

作 者 簡 介[美] 喬納·伯杰 (Jonah Berger)現任賓夕法尼亞大學沃頓商學院市場營銷學教授。

他在全球頂級學術刊物上發表了大量關于營銷學的文章。他的研究及想法被《紐約時報雜志》評為年度最佳新概念之一。

社會影響如何發揮作用,如何讓產品、思想、行為流行起來,伯杰教授長期致力于研究這些人類行為背后的隱秘因素和作用機制。

精 華 解 讀以下內容為《傳染》一書精華解讀,供廣大書友們學習參考,歡迎分享,未經允許不可用作商業用途。

目 錄一、社會影響的存在及其概述

二、社會影響的兩種方向

三、社會影響的五種應用

正 文一、社會影響的存在及其概述

生活中,我們受到他人的影響而不自覺的情況數不勝數:和他人一起吃飯,我們就會吃得更多;有人拍了拍我們的肩膀,我們就會做出更大膽的決定……

社交活動會不停地塑造我們的心智和行為,來自他人的影響確確實實地存在于我們的多數決策中,只是你可能還沒發現。

事實上,我們99%的決定可能都受到了他人的影響。

案例①:上課次數越多的女生,在大家眼里魅力更大。

來自匹茲堡大學理查德·莫蘭德(Richard Moreland)教授的實驗。

在一學期40課時的人格心理學課程中,四名實驗人員(均為女生)分別出現了0次、5次、10次、15次,且都不在點名冊上。

她們總是在上課前幾分鐘進入教室,并坐在教室前面大部分同學能看到的位置,整堂課就是安靜地聽課、記筆記,下課后收拾東西離開教室,不和其他同學發生任何語言或非語言的互動。

學期末,教授請學生們填寫調查問卷,分別讓他們觀看四位實驗人員的照片,回答一些相關問題,包括:你覺得這四位女生魅力如何?你喜不喜歡與她共度時光?你愿不愿意與她交朋友?

大家對她們看法不一,但卻存在一個明顯的共性:上課次數越多的女生,在大家眼里魅力最大。

【實驗結論】在別人眼前出現的次數越頻繁,獲得對方好感的程度就越高。(即純粹接觸效應)

那么是不是出現最多次的女生本身魅力更大呢?在比較了沒有選修該課程的學生以及與四位實驗人員接觸次數沒有差別的問卷對象的答案后,本書給出了否定的回答。

如果案例①還不能讓你感同身受的話,不妨一起來嘗試一下案例②:

案例②:事先被要求記住的詞匯不同,會影響你對唐納德的看法。

首先看一組詞匯:魯莽、家具、自命不凡、角落、不合群、訂書機、固執。盡可能記住它們,可以多看幾遍,時間不限。

然后閱讀一段關于唐納德這個人的簡單描述:

唐納德花費大量時間來尋找他所謂的“刺激”。

他爬過麥金利山,坐皮劃艇拍攝過科羅拉多急流,參加過“撞車大賽”,做過噴漆船領航員(雖然對船所知寥寥)。

他曾經數次冒著受傷甚至生命危險去做這些事情,現在他正在尋找新的刺激。他覺得,或許自己會嘗試高空跳傘或者駕帆船橫渡大西洋。

顯然,他很清楚自己能夠很好地完成很多事情。除了商業活動之外,唐納德與他人的聯系很有限,覺得自己不需要依靠任何人。

一旦唐納德決定做某件事,他一定會把這件事完成,無論要花費多長時間,無論難度多大。他很少改變主意,即使有時改變主意會是更好的選擇。

根據以上描述,你會用什么形容詞來描述他呢?

相信多數人對唐納德的評價會呈現負面傾向。因為事先需要記憶的那組詞匯中,幾乎都是負面的形容詞,而當須記住的詞匯變為“自信”“獨立”“堅持不懈”等詞匯時,大家對唐納德的評價則呈現正面傾向。

二、社會影響的兩種方向

他人對我們的影響呈現出兩種明顯的傾向——有時候我們會從眾,有時候我們卻偏偏要標新立異,做出與眾不同的選擇。

1.從眾

(1)從眾效應示例

案例③:綠猴喜歡吃粉色玉米還是藍色玉米?

在一個實驗中,科學家為兩組綠猴分別提供了一盤粉色玉米和一盤藍色玉米。

其中一組猴子得到的粉色玉米是用氣味難聞的苦澀液體浸泡過的,而另一組猴子得到的玉米剛好相反——它們的藍色玉米味道糟糕,而粉色玉米味道正常。

一段時間后,兩組猴子都學會了避開味道糟糕的玉米,呈現出一組猴子不吃粉色玉米,一組猴子不吃藍色玉米的習俗差異。

然后研究人員將兩種顏色的玉米都撤走,直到幾個月后再次提供。此時兩組猴子得到的玉米,無論是粉色的還是藍色的,味道均為正常。那么,新生的猴寶寶會怎么選擇玉米呢?

答案是:它們會模仿母親與同一個猴群中其他猴子的做法,大家不吃藍色玉米的,它們也不會吃。

值得注意的是另一種強烈的從眾現象:研究過程中,恰好有一些年長的猴子更換了猴群,它們有的從不吃粉色玉米改成了不吃藍色玉米,而有的則相反——它們接受了新猴群的習俗,改變了自己喜歡的食物顏色。

(2) 從眾的三種原因

1) 將他人行為作為便捷有效可參考的信息來源

從眾的原因之一,是我們會將他人的行為視作一種有效信息來源,能幫助我們更快速、迅捷地做決策(哪種狗糧比較好?哪個幼兒園比較好?我們會想要參考一下其他養狗人士和家長的意見)。

大家都選擇的食物,不太可能很難吃;大家都購買的商品,或許品質不錯……

我們直接選擇這些熱門事物,可能會錯過更棒的選擇,但多數情況下也可以避免很糟糕的選擇,這是一種節省大腦決策成本的做法。

否則如果每件事情我們都要親自去嘗試、試驗然后作出最佳選擇會消耗非常多的時間和精力,這顯然不符合我們日常生活的需求。

因此我們常常通過“從眾”來偷懶,節省不必要的時間與精力成本,我們將“參考他人行為”視作一種決策的捷徑,一種過濾器。

案例④:J.K.羅琳的《布谷鳥的呼喚》

在《哈利·波特》系列大獲成功之后,羅琳寫出了《布谷鳥的呼喚》。

羅琳不希望讀者對她的喜愛影響到他們對這本書的評價,她想用作品本身來說話。因此她用羅伯特·加爾布雷斯這個假名出版了這本書。

結果這本書上架后讀者寥寥,發行量很低,前三個月的銷量一共才1500冊。但幾乎每個讀過這本書的人都喜歡這本書,他們評價它“富有創造力”“引人入勝”等等。

后來,有人將《布谷鳥的呼喚》的真實作者是J.K.羅琳的消息透露了出去,這本書一下子從亞馬遜銷售榜的第4709位躥升至榜首,很快售出數十萬冊。

“J.K.羅琳”大名吸引了大批《哈利·波特》的忠實書迷購買此書,然而同時,這些大量的讀者也帶動了其他潛在消費者對這本書的關注,畢竟這么多人都覺得好看的書,實際非常難看的概率有多大呢?

2) 社會壓力

案例⑤:當大家都放棄甜點的時候,你也會放棄。

假設公司收益很好,老板帶著所有人外出就餐,食物豐盛而且品質優異,大家吃得非常盡興。不知不覺就來到了餐后甜點時間,這家店的甜點也是遠近聞名,單獨來買可能需要排很久的隊。

你正在酸橙派和雙層巧克力蛋糕之間糾結,不知道到底選哪個好。這時候,第一個同事說自己已經吃撐了,第二個同事表示自己正在減肥……接著大家紛紛拒絕了甜點。

此時,雖然你很清楚,你想吃甜點,只是在猶豫選酸橙派還是選雙層巧克力蛋糕,但多數人在面對這種情況時,也會和大家一樣,隨便編個借口放棄甜點。

社會壓力來源于我們多數人想要別人喜歡我們,即便做不到讓所有人都喜歡我們,起碼我們希望自己在乎的人可以喜歡我們。這種情況下,我們就會常常放棄自己原本的想法,而跟從他人的選擇。

3) 鏡像神經元帶來的模仿天性

意大利科學家在研究猴子手部與嘴部動作相關的神經活動時,發現相關的腦部區域不僅僅在猴子做出某種動作時會被激發,當它們目睹別人做這些動作時,這些腦細胞也同樣會被激發。

甚至聽到相關的聲音也有同樣的作用,猴子在聽到別人剝花生時,腦中關于剝花生的神經元也會活躍起來。

研究人員發現,人類同樣擁有鏡像神經元,觀察其他人的動作與自己做出該動作都會激發相同的大腦皮質區。

看著別人拿起某個東西,或者看到別人即將發起某個動作,都和我們自己做出該動作有著類似的效果。

而其他人就可以通過這種方式讓我們做出行動,因為看他人做事能夠刺激我們的神經元,促使我們做出相同的事情。

這種無意識的模仿是一種學習途徑、是表現認同的一種方式。認同意味著社交傾向,只有當我們不想與對方有關系時,才會抑制這種天性。(模仿是人際交往中的標準組成部分,如果缺失,我們會覺得自己碰壁了)。

(3)從眾效應的應用實例

1)談判

模仿談判對象的行為舉止,就能讓談判成功的概率上升。原因是如果某人的行為舉止和我們一樣或者很像,我們就會覺得彼此有共同點或者屬于同一類人。

因此模仿有助于社交,能令雙方關系融洽、關系更緊密——雖然這些都是在無意識中發生的。

2)讓孩子愛吃蔬菜

對孩子說,吃蔬菜就獎勵冰激凌,無異于傳遞出“蔬菜不好吃”的信號,所以才需要獎勵。

這反而會將孩子推得離蔬菜更遠——當你不再提供獎勵或者他們可以自行選擇食物時,蔬菜就會被擱在一旁。

而推薦的做法是利用從眾效應:如果父母看起來對蔬菜永遠都吃不夠的話,孩子也會照著做。

孩子看到父母更多地選擇某種食物,他們作出相同選擇的可能性越大。

2. 標新立異

(1) 追求標新立異的現象

假設你在畫廊看上了一幅畫,打算買回家掛在客廳。但在敲定這筆買賣的前幾天,你去一個好朋友家吃飯,看到他買了幾乎一模一樣、出自同一位畫家之手的畫,你還會購買之前想買的那幅畫嗎?或者另換一幅來買?

回想一下,當你參加一個聚會,發現自己和另一位客人撞衫了;當你上班的時候發現自己的領帶和老板一模一樣;當你喜歡的小眾樂隊突然躥紅,成為每個人都在哼唱著他們歌曲的熱門樂隊……這些事情是不是都會讓你感到不舒服?

某些情況下,你對某些事物的反感甚至會在它流行開來之前就產生。覺得某種事物正在開始流行的感覺就足以令人對其產生厭煩了。

(2) 標新立異的動機——完善自我身份信息

試想,如果世界上的每個人都一樣,會發生什么?我們將無法辨認自己。因此與他人的相似度太高會引發一種消極的情緒反應,會讓人覺得緊張或者不安。

而與他人不同的部分,正是將我們和他人區分開的關鍵。這關乎到最根本的一個哲學問題:你是誰?當你出現在一個新的環境中,你會如何介紹自己?

除了姓名、性別、年齡等基礎信息,我們經常會說自己喜歡什么、不喜歡什么,以補充提供一些我們希望他人如何看待自己的身份信息。

案例⑥:你會在介紹自己的時候說自己是“人類”嗎?

當你介紹自己是“人類”時,無法將你從幾十億人中區分出來,這個介紹所提供的信息非常有限。

而當你說自己是“教授”時,則會令大家聯想到說自己是教授的人的一些共同點,例如愛看書、愛思考、待在室內的時間有點長等等。

而如果每個人都是教授的話,那么“教授”這個詞的分類意義也就逐漸消亡了。因此我們選擇與他人不同的選項,都具有區別我們與他人的意義。

(3) 差異錯覺及對標新立異的需求差異

關于“與眾不同”這件事還有兩個我們值得注意的點。

一個是差異錯覺。

這指的是:希望自己與眾不同的想法,會使我們更多關注那些自己覺得有別于他人的地方,即使自己的選擇其實與他人別無二致。

比如作者的一位律師朋友,當他聽說作者正在寫這本有關社會影響的書,忍不住感慨自己的同事都受到了巨大的影響。他說“所有人都想成為同樣的人,年輕的律師在獲得成功之后,大多數人做的第一件事就是買一輛寶馬。”

當作者指出他同樣開的是寶馬時,他的這位朋友卻提出了質疑,他反駁說:“但別人開的寶馬都是銀色的,我的車是藍色的。”

往往就是某種東西對我們越重要,我們就會越覺得它特別。

另一個需要我們注意的是,每個人對“與眾不同”的需求可能都有差異。

作者通過對比一群MBA學生和工薪階層的消防員對于“你剛買了新車不久,向幾位朋友展示后,某位朋友徑直購買了同品牌、同型號的同一輛車作何感想”的回答,他認為工薪階層的人更喜歡與他人保持一致,而中產階層背景出身的人則會避開大家都喜歡的事物,如果別人選擇了自己同樣的東西,則會降低他們對其的喜愛程度。

但他也指出,對于“與眾不同”需求的差異,不僅僅與社會經濟地位有關,不同個人的秉性脾氣會決定他們的這一需求。有的人喜歡大家都喜歡的商品和品牌,另一些人則選擇回避這些商品和品牌;有些人努力塑造別人無法復制的個人形象,另一些人則更喜歡中庸之道。

三、 社會影響的五種應用

除了上一部分已經詳細展開的從眾和標新立異這兩個方向以外,社會影響還有身份信號、相似而又不同、社會助長效應這三類常見的應用。

1. 身份信號

什么情況下我們更容易從眾?什么情況下我們更容易標新立異?這取決于身份認同。

那么我們在什么情況下會傾向于模仿他人(從眾),什么情況下又傾向于有別于他人(標新立異)?作者認為這取決于需決策情境下的“他人”是誰。

是的。我們何時會模仿他人,何時會界限分明地背離他人的選擇,取決于我們是否認同相關情境下的“他人”。

假如某個品牌塑造的用戶形象是自由、獨立、自信、有冒險精神的,那么認為自己正是這個類型的人們會樂意選擇該品牌;相反的是不喜歡別人認為自己有這些性格特質的人們就會避開這個品牌。

這就像我們在社交媒體上設置自己的標簽,供他人初步了解我們,我們希望自己和某類人一樣或者說擁有這類人的特質時,就會模仿他們的行為;我們希望將自己與某類人區別開時,則會做出有別于他們的選擇。

從動機上來講,我們常常避免和他人做同樣的事情,但前提是我們并沒有其他強烈的動機要去做這件事,當面對自己喜歡的事物時,“是否和他人相同”則不太會成為我們放棄的理由。

相對的是,我們會為了避免自己的身份被搞錯而改變選擇,因為我們不想向他人傳遞某種自己不想要的身份信息。

案例⑦:模仿白人

作者表示,在美國,從標準化考試成績、輟學率、平均分、大學錄取率和大學畢業率等多個方面來看,非裔美國學生(和拉美裔美國學生)的成績通常會比白人學生低。

因此成績很好或者進修高級課程的黑人學生通常會受到黑人同伴們的嘲笑,認為他們在“模仿白人”或者說他們是“討好白人的黑人”。

泡圖書館、努力學習或者努力取得好成績被認為是白人的標志,這一觀念極具破壞性,讓很多原本有能力學習好的黑人學生放棄了努力,因為他們不想被同伴貼上“模仿白人”的標簽。

值得注意的是,得到某物或執行某事的成本越高,其作為一種清晰而精確的身份標簽的保值度就越高。

比如人們堅信擁有游艇的人很富有,騎死飛車的人很了解這種車,因為獲得這些事物的成本越高,局外人選擇這些事物的可能性就越小,其本身的稀缺性與價值則相應被提高。

因此作者認為奢侈品牌應該允許山寨產品的存在,因為山寨產品的出現會令品牌真正的用戶追逐更新、價格更高昂的品牌當季新品或限量版產品,以此將自己與那些使用山寨產品的人區分開。

2. 相似而又不同

我們最終選擇的事物往往具有什么特征?

既與他人有一定相似性,卻又與眾不同。既然我們有時選擇模仿他人(從眾),有時又選擇將自己區別于他人,那么最常被我們選擇的事物,有沒有什么共性呢?它們有什么特征呢?

作者發現,出于模仿他人而又有別于他人的需求,我們最終會選擇的事物往往既與他人有一定相似性,卻又不盡相同。

這涉及到熟悉感與新鮮感之間的平衡。熟悉的事物帶來認知放松,因為純粹接觸效應而容易被我們喜歡,在此基礎上又增加一定差異的事物則又同時滿足了我們對區別于他人的需求。

在不太熟悉和太過熟悉之間總存在一個恰到好處的點。事實證明,差異程度適中的事物通常能夠引起更多人的關注,而熟悉感和新鮮感的完美結合能夠驅動事物流行開來。這就是流行物與熱門事物的由來。

案例⑧:潘通流行色預測

潘通是一家跨行業色彩公司,也是“年度色彩”會議的召集者。

會議前,潘通會對全世界的制造商、零售商和設計公司進行調查,研究他們下一年計劃使用哪種主打顏色,并研究人們周圍看到的都是什么顏色,然后由各參會者對調查結果進行分類、過濾和充分討論,然后將結果匯總到名為《潘通展望》的刊物中。

對世界各地的公司來說,選對顏色很重要,但任何一家公司或設計師都很難猜準哪種顏色會流行開來,各行業也都只掌握有限的信息,因此,他們都希望潘通公司能幫忙做出更聰明的預測,希望它能給出一個較為集中、不帶偏見的顏色。

而每年潘通公布年度色彩后,我們就會在外出購物時遇到各個品類的這種顏色的產品,從鞋帽服飾到嬰兒用品、文具、日用品、電子設備等等各個領域都有可能出現這抹熟悉的顏色。

案例⑨:卡特里娜颶風和給孩子起名

2005年卡特里娜颶風過后,“卡特里娜”這個名字的流行度直接下降了40%,但父母們在給孩子起名的時候,無意識地使用了更多與“卡特里娜”(Kartina)同一音素,或以強輔音“K”開頭的名字。

使用“K”音開頭的名字使用率較上年上升了近10%,比如Keely(基利)這個名字使用率提高了25%,而取名叫Kaelyn(凱琳)的孩子則增加了55%。這其中的原因就在于“中等相似度”所帶來的價值。

3. 社會助長效應的部分研究與分析

在許多研究中都發現了這樣的現象:比起獨自做事,他人在場參與會激發人們更好的表現。這種現象被稱為社會助長效應。

但隨著研究的深入,我們發現,這并不全對。在某些研究中,出現了相反的現象——有他人在場時,人們反而表現得更糟糕了。

拉榮茨設計了復雜的蟑螂賽跑實驗來研究這件事情,最后他得出結論,認為他人在場到底會激發人們更好的表現,還是令人們的表現更糟糕,這取決于任務的復雜程度(或者說是衡量人們表現的依據)。

如果任務很簡單,或者參與者此前做過很多次的話,觀眾的存在能夠促進其表現;如果任務難度很高,或者需要掌握新技能,觀眾的出現就會妨礙其表現。

結 語某些事物的流行真的突如其來,就好像流感病毒一樣,短時間內就傳染了無數人。

人與人之間到底是存在某種共通的審美與樂趣,還是彼此間默不作聲的影響在低調發力?

人們之間存在某種隱秘的相互影響的力量,這點相信已經是大家的共識,但讀完這本書,還是會覺得這種社會影響的力量之大,實在出人意料。

從眾也好,標新立異也罷,這兩種常見的反應也都只是尋常反應,而不是罪過。

所以沒必要厚此薄彼地盲目追求某種態度,合理利用這些社會影響,讓我們離想要的生活靠得更近,會不會更好?

演講實錄:

讀完本文約需25分鐘

今天我們給大家介紹的這本書,名字挺嚇人的叫《傳染》,但它不是一個醫學著作。這本書的作者是大家很熟悉的喬納·伯杰,他寫過一本在讀書會里邊很有名的書叫《瘋傳》還記得嗎?所以喬納·伯杰出了一個新作《傳染》,這本書是講什么的呢?

總體來講就是一件事叫作社會影響,什么叫社會影響?我們每個人都覺得我們自己會獨立地作出思考,會獨立地作出判斷和選擇,但事實上幾乎沒有什么決策不會受到社會影響。總之,就是不知不覺你就被周圍的人給影響了,這就叫作社會影響。

如果別人懂社會影響,而你不懂,那么你就會不斷地中別人的套路,那些懂社會影響的人,就會用社會影響的方法來一步一步地使得你按照他們的構思去做決策。

但你如果對此一無所知的話,你很有可能不知道自己為什么做這樣的事情。所以,整本書就是告訴我們什么是社會影響,以及如何能夠更好地利用社會影響然后讓它來做出更多的好的事情。

我們的決定往往并不出自我們的本心。有一個例子說,你現在大學快畢業了,你跟你爸爸講,你說,我要出去勤工儉學,你爸爸說,好吧。你找到一個工作在附近的一個超市負責收銀,然后在這個收銀臺上,你就開始每天給人裝東西在袋子里。這時候你看到隔壁七號通道,有一個女收銀員看起來很漂亮,然后你們倆就會經常眉目傳情,有時候開開玩笑,后來留個電話然后約出去吃飯,在經過了300多次吃飯和幾十次看電影之后,你們倆開始拉手開始初吻,然后談戀愛結婚,這是很多人的人生故事。

你會覺得這個女孩很特別,我們都以為我們的配偶是真命天女或者是真命天子,但是社會影響的事實告訴你,一半以上的人差不多都是這樣結婚的。大量的人結婚,都是因為這個人在你身邊而已,1/3以上的人的配偶都是自己的工作同事和同學。

你就想想看就光是同事跟同學就占去了1/3 ,還有鄰居,還有別人介紹的,所以我們講過一本書叫作《如何讓你愛的人愛上你》。那里邊有一個原則,開始我都不太理解,讀完了這個社會影響之后,我才知道,你的配偶一定會在你周圍的三個街區之內。所以,你所愛的那個配偶,只是我們賦予了他這樣的意義。你以為他是與眾不同的,是跟別人不一樣的,但實際上如果換一個人在那個時間點出現在你的身邊,很有可能他就成了那個人。這就是社會影響,你周圍的人所出現的頻率決定了你是否喜歡他。

喬納·伯杰有一天做研究,他就專門去到Palo Alto(帕羅奧圖)。Palo Alto(帕羅奧圖)大家知道是硅谷的核心,像喬布斯他們都住在Palo Alto(帕羅奧圖)那個小城市里。他給每一個寶馬車插一個問卷。問什么?問這些寶馬車司機,你們為什么買寶馬車。收集了很多寶馬車司機給他的回饋,在分析完了所有的這個回饋之后,他得出了一個特別有意思的結論。

當人們談到別人是為什么買寶馬車的時候,理由都是他們受到了社會影響,他們是看到有錢人都開寶馬車,這是身份的標志,這是創業新貴拿到了股票期權,所以他這樣。但是當人們談到,自己買寶馬車的時候,他會說我喜歡這個車的性能,我喜歡這個車獨特的風格,我覺得這個車跟我很合適。

你發現,我們在審視自己的決策的時候,我們就經常忘記了社會影響,但是我們看別人的時候,看得很清楚,會覺得社會影響在社會上是無處不在的。

這里有一個非常有說服力的實驗來證明純粹接觸效應。什么叫純粹接觸效應呢?就是沒有任何別的理由,只是因為接觸得多,所以你就會對他產生好感。

匹茲堡大學教授做的實驗,在學期末的時候,從大屏幕上打出了四個美女的照片,讓這些底下的孩子們填哪個美女最有吸引力。他怎么選的這四個美女呢?這四個美女從我們公允的角度講長得都差不多,就是都是同一類型氣質的,牛仔褲、白襯衣、很陽光、很好看,美麗的程度都差不多。

這能挑出什么結果呢?按照我們的想法會覺得,那肯定平均分配都差不多這樣,結果打出來分數的分布,其中有一個美女的得票就特別高。

為什么呢?這個教授做了一個巧妙的安排,一共這學期上四十次課,他讓這四個美女分別來的次數不同。有一個美女沒來過,從來沒出現過,有一個美女來過五次,還有一個來過十次,有一個來過十五次。他們要求她來了以后,不要跟同學們社交,不要跟他們產生感情,不要認識,你就來了坐到第一排,坐那兒聽一會兒課,下課你就走就好了。誰也不認識誰是哪個年級的,她也不會在這學校里出現,所以他們不可能有認識,不可能有情感,只是在課堂上出現的次數不一樣。

最后的結果是,來十五次的那個人得票最高,甚至孩子們都不知道這個人是誰,但是就覺得感覺特別好。

純粹接觸效應,有一個最常見的應用。你們在工作當中一定會出現這種狀況,我個人很有體會。你到一個新的工作單位去工作的時候,你就看到周圍有很多新同事,有的人你覺得長得很難看,說這人真是不好看,看著他。但是,你真的跟他在一塊兒工作了兩年以后,你覺得還可以,挺好看的,甚至最后你還跟他結婚都有可能。這個叫作純粹接觸效應,就是因為他在你面前出現的機會更多。

怎么證明這一點,這是第一個我們叫作社會影響的應用,叫作有樣學樣。這是最多的一種,最普遍出現的一種狀況,叫有樣學樣。心理學有過一個非常有名的實驗,就是讓你看這是A線段,一個線段,這邊畫了三個線段。有一個跟它一樣長,有一個短一點,有一個長很多,問你:哪一個跟A線段一樣長?這有什么好說的?B。你如果一個人去答這個題的話,100%答對,因為沒問題,肯定能夠看到是B。

這些心理學家搞了一個貓膩,三個人一塊兒答,三個人都在那兒答,你是第三個發言的,前兩個人都說C,就那個C比B長一截,很明顯長一截,但是前兩個人都說是C。到你了你怎么辦?你們會認為,我要堅持真理,我會說B 。

你們拿那錄像來看,這個是有錄像記錄的,我看過那個錄像,就那個被實驗的那個人,完全不知情的那個人坐那兒,兩個都說C。他說看咋回事,看了一會兒,那人問他是什么,想C,就是你覺得這個這演的,這人可能有點傻。我告訴你,所有參加實驗的人 75%,至少有一次從眾的經歷。75%的人,會在這么明顯的錯誤之下,產生一種從眾的心理,會覺得可能是我看錯了,要不然怎么別人都說是這個,這就是我們太容易看樣學樣去從眾。

還有一個實驗,讓你看黑暗中的一個紅點,各位知道你在黑暗當中看一個紅點的時候,那個紅點就會慢慢變大,就會變成一個線段的樣子,然后讓你估算這個線段有多長,估算這個線段有多長,因為那個沒法估算。它實際上就是一個點,是你的視覺產生了差異,你覺得好像變大。

這個心理學家就發現幾乎所有的人估算的均值都是那些影響他的人所說出來的數值,沒有主觀判斷,我們沒法準確地判斷那是多少,純粹就是聽別人瞎說的。別人說是多少就是多少,這就是為什么你們理解電影上映的時候第一波口碑特別重要。只要第一波口碑刷爆了,這個電影票房肯定過億,甚至現在都過五億,過十億。因為大部分的人是沒有這個評判能力的,甚至有評判能力都不敢說,所以就是人們的從眾心理,會很容易被別人利用。

南非有一種猴子叫綠猴,特別可愛很聰明,長得小小的,經常被用來做實驗。這個綠猴做什么實驗呢?他們搞來兩撥猴子分開,分開以后給這兩撥猴子提供兩種不同的玉米,一種玉米染成粉色,一種玉米染成藍色。然后在這邊這一組的猴子給他們提供的粉色玉米很好吃,藍色玉米很惡心,就是一吃就想吐就很惡心的。你想這組猴子慢慢地這組猴子就專吃粉色的就不吃藍色的,這組反過來給這組猴子藍色的是好吃的,粉色的是惡心的。這個你們都能夠想象過了一段時間以后,這一組猴子都無視那個藍色的,這邊這組猴子無視那個粉色的,這個大家都可以理解。

接下來觀察什么呢?他們觀察小猴子出生以后的狀況,而且這個時候,他們已經把那個玉米換成了都是好吃的玉米了。就是藍色、粉色都很好吃,給這組猴子吃。結果發現,所有的小猴子是根本無視之前大家不吃的那個玉米的。之前這組不吃藍色玉米,那些小猴子甚至會坐在那些玉米上邊去吃旁邊的粉色的玉米。粉色玉米吃完了,屁股底下坐著很多藍色玉米,一個都不吃。大家不能吃,不能吃,這東西不能吃,你看社會影響的威力。

如果小猴子拿起一個嘗一下,它可能就會發現味道是一樣的,但是不知道為什么,因為媽媽爺爺都不吃,所以我也不吃。

接下來更有意思,他們把這邊這一組的猴子拆群出來放到這一組去。這組猴子是吃藍色的,把這組吃藍色的這些猴子分到了吃粉色的這組猴子群當中去。你猜怎么著呢?它們改了口味,它們在原來的族群里邊是吃藍色的,到了新的族群發現別人都不吃藍色的,都只吃粉色的,它們也開始吃粉色的,這就叫社會影響。

所以,我們身邊有很多奇奇怪怪的這些從眾行為,我們都不知道為什么。我們通過猴子就能夠看得出來我們的近親也是這樣,它不問為什么,它就按照從眾去做。

那么,從眾到底有什么好處呢?

其實是有特別多好處的。因為從眾最大的好處是節省精力。你知道我們要選一個電影,我們不看影評我們就隨便去挑,那你很有可能看一個很爛的電影,所以你更愿意聽聽別人是怎么看的。

你到一個地去停車,敢不敢停車這地,你就看有沒有別人停車,如果別人停了很多那我也停,別人不停我也不停。甚至在那種鄉村聚會上,心理學家特別喜歡觀察各種細節。美國的鄉村聚會就是一個空場地開辟出來,因為一年就停這么一兩次,大家隨便停車,你就發現第一輛、第二輛車怎么停的最關鍵,就第一輛、第二輛車這樣停,大家都這樣停。

所以,我們都是按照前人所設定的那個路徑直接去做了。為什么呢?節省精力,這是特別大的一個好處。因為人的大腦是特別容易消耗大量能量的東西,而我們人類從古至今最重要的一件事就是保護能量,能量少了我就餓死了,吃飯又很不容易,所以我們的大腦的辦法就是能不動腦就不動腦,這是人類大腦的一個最根本的特點,就是認知吝嗇鬼。能不動腦就不動腦,你能讓我少操點心,我就少操點心,所以我從眾是最簡單的,我看別人怎么做,我就怎么做。

我們陜西有賣涼皮的一個地叫秦鎮,你們聽說過嗎?秦鎮涼皮賊有名,我每次回西安都一定要開車跑去吃秦鎮上做涼皮的,最有名的人都姓薛。你到秦鎮上一看,就發現全是老薛家涼皮,一個挨一個,裝潢都一樣,方式都一樣,都看著原汁原味的。

但是很奇怪,有的店就排隊排到外邊,排到公交車站,有的店一個人都沒有。后來,我去那兒,我就說:“咱們就別排隊了吧,這等半天也吃不著,咱去旁邊那個沒人的店吃一下怎么樣?”我那個同伴說:“肯定不能吃,你開什么玩笑,沒人,你看。”當它沒人的時候,人們就不愿意判斷。

后來,有一次我就打破了這個禁忌,因為每次排隊時間太長了,我說,咱就去那個沒人的吃。我就要試一下。味道一樣,跟那個排很長隊的差別不大,幾乎可以忽略。所以,你會發現,人們為了能夠節省精力是可以去做從眾的行為。

還有一個,就是從眾能夠減少社會壓力。什么叫減少社會壓力?

你跟你的老板同事們一塊兒聚會,晚上吃一桌飯,吃到最后一個環節該上甜點了,這時候waiter(侍應)會過來說,來,大家點一下甜點吧,你心里邊心心念念的,想來一個什么藍莓果醬汁、要甜點。結果到老板那兒,老板說,“我不要”,到二老板,二老板說,“我也不要”,到了前輩,前輩說,“我也不要”,到你這兒,你說,“我來一個”。你很難說出這樣的話你知道嗎?

當前邊的人一個一個地都選擇了同一個方向,你說,“我不去”,這時候你的壓力會很大,這個叫作社會壓力。這時候老板甚至會說,年輕人點一個沒關系,我也不要,我最近減肥都不要。所以,更多的有樣學樣,更多的模仿,會使得我們減少很多這方面的精力。

這里有一個知識點,我專門拿出來跟大家講,你們有沒有發現人和人會有夫妻相?很多夫妻會有夫妻相。為什么會有夫妻相?后來,有人說肯定是吃東西吃的一樣就長成這樣了,全家人都吃的一樣,未必都長得一樣。

但是夫妻相很明顯。為什么?兩種原因,第一個原因是純粹接觸效應。什么叫純粹接觸效應?你每天見得最多的人是誰,你知道嗎,是你自己,你每天照鏡子都是看你自己,所以你在這個世界上最喜歡的人就是你自己。你在找對象的時候,你看到這個人身上有幾分你的影子,你覺得長得好看,莫名其妙地好看,是因為他像你,所以你容易找到一個跟你有幾分相似的人。我找我老婆都是雙眼皮,眼睛大,沒有近視,不戴眼鏡,你看,都是一樣,這是第一個原因。

第二個原因是,當夫妻倆在一起的時候,表情特別容易相互影響,有一本書叫《笑的歷史》,告訴我們人為什么會笑。人為什么會笑的原因很簡單,是看到了別人笑,當你看到了別人笑的時候你就笑。所以,你看那個電視劇,只要有罐頭笑,嘩一響,你就跟著笑。笑啥?如果沒有那個罐頭笑,你說不定就不笑了,所以夫妻兩個人相處的時候,你皺眉頭,他也皺眉頭,你笑,他也笑,你講了大的笑話他大笑,小的笑話小笑。

孩子出生,一路各種各樣共同的事一塊兒發生,笑決定你臉上的紋路,所以你臉上的溝溝壑壑,一點一點地兩個人長得都慢慢一模一樣,這就是一個社會影響在家庭當中的一個典型的案例。社會影響為什么會如此強大?這里要普及一個知識叫作鏡像神經元。

鏡像神經元是怎么發現的?是給猴子做實驗的時候發現,腦科學專家給猴子的腦袋上戴了很多的探頭,去看它腦子里的信號。猴子只要拿起一個玉米放到嘴里,這么一個吃的動作發生,那個部位受到刺激,就會“嘟”響一聲。只要實驗室里邊聽到“嘟”一聲響,就知道那猴子吃東西,猴子拿東西吃。

結果有一天,他們有一個年輕的實驗員,中午跑出去,吃完飯以后買了一個甜筒回來,這一個甜筒讓人類發現了鏡像神經元。這人拿著個甜筒進到屋子以后,他們就聽“嘟嘟嘟”的聲音響。大家看猴子,猴子沒吃東西,就是猴子拿眼睛盯著那個甜筒,腦子里“嘟嘟嘟”不停地響。那個“嘟嘟嘟”不停地響,是響什么呢?就是這個動作,拿起東西,放到嘴里吃的這個動作,只要在腦海當中完成,那個聲音就會響。所以,就是當它看到了,別人在拿著冰淇淋在吃的時候,它產生了同樣的感覺,這個叫作鏡像神經元。

所以,我們看到別人難過,我們會難過。為什么,跟你有什么關系?鏡像神經元在起作用。當你感受到他的痛苦,你會說,“我感同身受”,因為鏡像神經元在起作用。為什么看電視劇看電影,會那么帶勁?因為你的鏡像神經元很發達,這就是人們看東西能夠產生感覺的原因。所以,因為有了鏡像神經元,我們就知道模仿對于人來講是多么重要的一個東西。

模仿能夠令到雙方的關系變得融洽,沃頓商學院在做談判課的時候,每次都會有很難的談判課題,讓大家一塊兒討價還價什么的,最后那個教授發現了一個最有效的方法,就是模仿對方的動作。當你跟對方談一個價談不下來的時候,他做什么動作,你做什么動作,他用什么樣的詞,你就用什么樣的詞。然后談一談就談攏了,因為雙方會喜歡上對方,就會覺得 這個人好像跟我氣場很合,很match(配合度高)很有感覺。

但是,如果你總是跟對方保持不一樣的狀態,那就很難談得攏,這就是鏡像神經元在給我們起作用。

分析完了生理學的基礎之后,我們看社會生活中有什么樣的應用?比如說流行事物這件事。你知道喬納·伯杰專門研究流行。他研究《瘋傳》不就是研究流行,小甜甜布蘭妮和《哈利·波特》,這是我們說特別大眾文化的兩個流行的元素。真的就那么好嗎?真的是因為小甜甜布蘭妮比別的金發美女唱得更好,所以她流行起來了嗎?或者真的《哈利·波特》是因為它比別的小說寫得好,所以它流行起來的嗎?

這怎么研究?你知道《哈利·波特》的作者,J.K.羅琳是個很有意思的人。J.K.羅琳成名了以后,做了一件很有趣的事,她寫了一本書叫作《布谷鳥的呼喚》。《布谷鳥的呼喚》她沒有用J.K.羅琳的筆名,這本書上市了以后還得到了好評。有很多人說這書不錯,清新脫俗,寫得挺好。一年下來賣了3000冊,就只賣了3000冊,就是從筆法上,從文風上,從思維構造上不是一本很差的書,但是對不起,你只有3000冊的銷量。

后來,有一個月突然賣了10萬冊。原因是什么?有一個粉絲發帖說,這個人其實就是J.K.羅琳。當你告訴大家說,這就是J.K.羅琳寫的東西的時候,一個月就賣了10萬冊,嘩嘩嘩就賣起來了。J.K.羅琳當年寫文章的時候,她把那個稿子投給所有的出版商被拒絕了無數次,很多出版商說這書沒法出這天馬行空的,誰知道這么一個小男孩的故事,捧紅這么一個男孩多難,就沒有人理她。

后來是有一個出版商的女兒,拿到了那個書稿,出版商把它帶回家,那個女兒自己翻,看了看,看上癮了,求她爸說你一定要把這個書出出來,這個書特別好。這個女兒慧眼識珠,才讓J.K.羅琳紅起來。所以,普林斯頓大學有一組科學家,他們就去專門較真地研究這個事,說流行的這些人是不是真的身上有一些獨特的因素使得他們真的特別好。怎么做呢?

他們做了八個不同的音樂世界,等于是八個音樂社區,在這八個音樂社區里邊任意地放了很多歌在上邊。這里邊可能就是有爵士、有鄉村、有搖滾、有輕音樂,什么的都有。然后就看哪些歌——因為這些歌都是比較陌生的歌,他沒有選那種大眾流行的歌,都是一些比較陌生的,就放在上面讓他們看。

如果按照我們認為的,好歌就一定會流行的話,結果應該是什么呢?應該是八個不同的區域流行的歌差不多吧 。因為好歌它有好的因素,雖然我們不知道那個好的因素是什么,但它應該在哪個地方表現都差不多。最后的結果,是發現這八個不同的社區流行的歌截然不同。

他們就去追蹤為什么。為什么會截然不同呢?后來發現,跟這個社區里邊最早進入的那幾個人,喜歡什么曲風有著非常大的關系。最早那兩三個點贊的人是喜歡爵士的,慢慢地這個社區就變成了一個爵士往前排的一個地,最早的那幾個人喜歡搖滾,搖滾就往前排。

當然,有一個現象是真的非常難聽的歌是排不上去的,就如果這個歌所有人都覺得真的特別難聽,它不會有機會。但是排在最前面的歌和排在中間的歌,質量上的差別不大,它在不同的社區的表現是完全不一樣的。所以我們可以得出一個結論,流行的原因不在于內在因素而是從眾心理。

如果你不能夠理解有樣學樣這件事,你不能夠知道從眾對人的影響有多大的話,你是沒法傳遞出流行事物,因為你不知道流行事物是怎么來的。

舉一個例子,怎么讓一個孩子愛吃西蘭花?這心理學家就研究這些怪事,讓孩子愛吃西蘭花。為什么孩子不愛吃西蘭花?因為父母跟孩子說話的方式是這樣說你必須先把西蘭花吃了,才能吃冰淇淋。當你跟孩子這樣說話的時候,孩子天然地認為冰淇淋是好東西,要不然你干嘛讓我先吃西蘭花再吃冰淇淋,所以他就會說我不喜歡吃西蘭花。

但是,如果很多父母在孩子面前爭搶西蘭花,父母說,把那個西蘭花留給我,那是我的東西,爭搶它說,你必須吃完冰淇淋,我才讓你吃這個西蘭花。表演這個東西,你發現在這些家庭當中,孩子們很快就搶著吃西蘭花,西蘭花跟冰淇淋沒有一個特別的屬性,說一定是哪個更好吃。

所以,我們要了解從眾現象之后有很多應用。比如說,你在飯館里邊當waiter(侍應),你給人點餐,怎么樣能夠在美國的餐廳里拿到更多的小費?其中一招就是那個人點餐的時候,你就重復他說的話就行了。你不用說,先生您稍等,我馬上給您拿來,這種話都不用說。他點什么,你就嘴里重復一遍。只要你做這么一件事情,他們統計下來,這些服務員比其他服務員多拿70%的小費。

為什么?有好感,就是覺得這孩子懂事,所以我們其實不需要學得特別會說話,我們只要能夠學會去重復對方的話,我們學會能夠調動對方的鏡像神經元,讓他的鏡像神經元活躍起來。這時候,他是愿意讓我們過得更好,給我們更多的小費。

反思這個東西,我們就知道在社會生活當中,獨立的聲音是多么可貴,因為大量的人太容易跟著別人一塊兒,就隨大溜就去走說話了。所以,一個不同的聲音在社會生活當中是非常有力量的,我們要保護和珍惜這樣不同的聲音。

那你說在一個公司里邊,假如這個有樣學樣的方法這么嚴重,我們就會發現開會的時候經常討論的都是同一個方向的事,第一個人發言就把大家帶偏了,大家就朝那個方向就過去了,尤其這個人如果是老板的話,那更沒法討論了。怎么辦呢?

這里喬納·伯杰給出了一個建議,就是開會以前大家書面寫下來。這個建議很有效。你開會以前有什么意見,拿書面寫下來,別說話,互相不說不影響,把書面的東西拿過來以后放在桌上,根據這個書面的東西發言。這時候,你發現我們就在很大程度上,消除了社會影響對我們的左右。我們就不至于會隨著別人的意見跑掉了,而是我們事先獨立思考的時候,用文字把它記錄下來,這一部分叫作有樣學樣。這是社會影響里邊最容易被理解,也是最常見的一種現象,在生活中無處不在,因為大量的實驗都證明了這一點。

那么接下來,第二個社會影響跟它完全相反,叫標新立異。有時候你發現你覺得你是獨立判斷去做的一件事。不是,是因為你被標新立異所影響,你就非得跟別人不一樣。我們在生活中可以理解的現象是什么呢?

比如說,我上大學的時候,我記得很清楚有一個同學跟我說:“以前特別喜歡聽張學友,現在我不聽了。”我說:“為啥?”他說:“聽的人太多了,大家都在聽,不聽了,我現在聽Beyond。”

又過了一段時間,他跟我說:“Beyond現在爛大街了。你看連你們都聽Beyond,我現在不聽Beyond,我現在聽伍佰。”你看他又跑了。為什么呢?你們有沒有發現,當一個東西真的流行起來了以后,它最初的那些擁躉會走掉,因為這個東西不再讓我特立獨行了,他不再讓我跟別人有區分,所以我現在需要告訴別人說,這是我不喜歡的,這個現象叫作逆反效應。

每一個人在13、14歲的時候,開始尋求我們的差異人格。13、14歲以前,孩子特別喜歡跟爸爸媽媽在一塊兒,特別愿意成為爸爸媽媽的樣子。但是,到了13、14歲以后,孩子就開始變了,我就不,我就不去,不愿意跟你在一起,他想變成一個獨立的人格。那么在這個時候,他會產生一個差異錯覺,孩子會覺得自己很特別,他特別希望自己跟周圍的人都不一樣。

那么,心理學家就研究說,到底是趨同效應,也就是我們前面所講的有樣學樣的人多呢,還是標新立異的人多?我想大家可能也會懷疑。

有一個人做了一個很有趣的研究,他跑到高檔商場門口,高檔商場門口去看那些豪華車,發現高檔商場門口的豪華車重復率很低。大家都選不一樣的品牌。然后他跑到低檔商場門口,發現大量一樣的車,很多車都一樣。

然后他們就去做調研,做調研就發現什么時候你更加特立獨行,什么時候你更加標新立異,或者什么時候你更加容易從眾。這個跟你在社會當中所處的層級是有關系的。因此,我們講何時模仿別人,何時有別于他人,這個取決于別人是誰或者取決于你是誰,這是第二種現象,我們叫作標新立異的現象。

第三種社會影響,我把它叫作身份信號。身份信號是個很復雜的文化現象,它既綜合了有樣學樣,也綜合了標新立異。

美國有一個真人秀演員叫作妮可·波利茲。這個女孩有一天早上打開門,收到一個快遞。快遞一打開是一個Gucci的包,很貴。但是,給她送來Gucci包的并不是Gucci公司,而是另外一個包的公司。干嗎呢?我們給你買了市面上非常貴的一個Gucci的包,麻煩你不要用我們家的包。

這個女孩在電視上的形象非常糟糕,所以那個公司的人會認為她都用咱們公司的衣服,咱們公司這個包完了,這不行,這個就叫作身份信號。所以身份信號讓我們的決策變得更快,我們很多時候選一個東西就是從身份信號出發去選的。但是如果一個商家不懂得控制這個身份信號的話,你會發現你所設計的東西,你的初衷跟它最后達成的效果是完全不一樣。

你知道,美國有一種說法叫足球媽媽。足球媽媽是指什么?就是那些不上班在家的全職太太。全職太太她們標志性的特征,就是不開轎車,開一個面包車,箱式貨車那種面包車,然后接送三四個孩子,挨個送去學足球再接回來。

美國有一段時間把這些人定義叫作足球媽媽。這個問題怎么來的?當足球媽媽這個稱呼,被人們發現了以后,這種箱式的面包車的銷量大幅下降。因為很多女性不希望被別人叫成足球媽媽,我一旦開上這個車,我就更像這種人了。所以,我就算在家閑著沒事干,我也不開這個車,我寧可開皮卡或者我開我們家的小轎車都可以,所以身份信號會使得人們的決策快速地發生改變。

他們在斯坦福大學做了一個實驗問那些女生,說你們愿不愿意戴一個黃色腕帶就能夠獻愛心怎么怎么樣,然后在她們戴了一段時間黃色腕帶以后,他們跑去找到那個斯坦福大學的學霸樓。那個學霸樓都是怪咖。斯坦福大學的其他學生就會覺得那些人是怪咖,跟我們這些正常大學生不一樣,然后他到那兒要求那些怪咖們說,你們能不能都戴這個黃色的腕帶,等到那些學霸怪咖們把這個黃色腕帶都戴上了以后,他們開始觀測其他人的表現。發現大量的人悄悄地摘下腕帶不戴了。為什么?因為這不是我的身份信號,黃色腕帶代表著怪咖們才會戴,那些學術的人、那些搞科研的人才會戴,我們正常人,我們戴這個太怪,就拿下來了。這就是身份信號,會讓我們的決策變得特別快,甚至會有很多負面的影響。

在美國,有很多黑人孩子不敢說自己學習好。一個黑人孩子如果學習特別好,會被別的黑人小孩嘲笑說你是一個OREO。OREO就奧利奧,特點就是兩邊是黑的,中間是白的。它的意思是你想討好白人,你外表看起來是黑人,但你里邊是白人,把他們叫作OREO,這樣去給他起身份的定義。

所以黑人的孩子,不愿意被稱作OREO。那么,他們的辦法是什么呢?萬一這個孩子學習成績好,他都要在班上調皮搗蛋,他都要耍寶作怪。這就是我們得了解身份信號給人所帶來的壓力。

那么,什么樣的東西會成為身份信號?什么樣的東西不會成為身份信號?一個東西能否成為身份信號最重要的原因是來自于它是否可見。如果這個東西特別容易被別人看出來,它就很容易成為身份信號識別的一個依據。

這個東西我們一定要小心,而且成本越高,作為精確信號的保值度就會越高。就是如果一開始我們帶個腕帶就能夠代表我們的身份的話,后來你慢慢地發現腕帶不行了,因為人人都戴;一開始我們流行穿那個三道杠的運動褲,你發現說這個時尚,就買個三道杠,現在不穿了。為什么?滿大街都穿,老頭老太太都穿,因為它沒有保值,很多人很快地突破了這個身份的認可。人們對身份信號的追逐有時候是變態的,真的達到變態的效果。

我舉一個讓人瞠目結舌的例子,反正我自己瞠目結舌,我可能沒什么錢。有一次,有一些鐘表商做了一塊手表。這個手表是怎么做的呢?用泰坦尼克號上的鋼鐵做的。他們跑到海底下鑿那個泰坦尼克號,把那鋼鐵拿上來,說這個手表是用泰坦尼克號上的鋼做的,做了以后又加入了一大堆高科技的東西,說能夠保持平衡。但這個表唯一有一個問題是什么呢?它就分兩半,沒有指針,只能夠顯示現在是白天還是黑夜,不顯示時間。所以,你每次拿開那個表抖起來那么一看,現在天是黑的,行了,過一會兒說天亮了。這么一塊表賣多少錢呢?賣30萬美元,將近200萬的價格一塊,做了大概幾十塊,48小時之內售罄,全部賣掉。

原因是什么呢?有錢人不需要知道時間,就是我已經有錢到了不需要知道現在幾點了,別人都得就著我的時間,這就叫作極度扭曲的身份信號。因為他要的就是這種感覺。

還包括死飛自行車你們見過吧,好多人問:你玩過死飛嗎?我說,啥叫死飛。后來有個小兄弟告訴我,死飛是一種自行車,只能朝一個方向蹬,就這么簡單,極度難蹬的一個東西。死飛是因為難度大,你一般人玩不了,這些東西的身份信號就會變得更加穩固。

這里要慢慢談到一個特別有意思的現象,就是標志越大的身份信號普及得越快,賣得越便宜,見過嗎?這么大一個Logo,那這里有很多仿冒品。你們知道全世界的假冒商品,占到總的貿易額大概有多少?很少有人研究過這個數字。假冒商品給社會的貿易貢獻量是很大的,占到了整個貿易貢獻量的10%,像LV、GUCCI這樣的公司,每年就花幾千萬美元打假,LV大概花2000萬美元打假,就是到處去打假抓這些人。

后來,有一個經濟學家,就給LV算了一筆賬,說你們不能打假,你們要打了假你們吃虧。為什么呢?他經過了精密的測算發現造假的人給LV所作出的貢獻比他們所帶來的損失高得多。

各位能理解這個邏輯嗎?我給你講講看,一開始LV造了一個大Logo的東西,特別棒,然后街上的人都開始穿,穿起來了以后,大量沒錢的人是穿不起這個東西的,所以,這個大Logo依然保持著它特別牛的那個身份。所以,LV賣不出新品來,那些老顧客只需要穿這個大Logo就行了。

但是,隨著造假的人出現,造假的人把那個大logo的T恤給你做到30塊錢一件,連我們都買得起,我也可以買個包夾在胳肢窩底下,穿一個那個大logo出來。這時候你發現,真正的有錢人覺得膩了,不能再穿這個衣服了,那跟他們都一樣了,所以這時候真正的有錢人才會去買新品,這個東西才帶來了LV 、GUCCI、Prada這些奢侈品牌的暴利。

所以,他們后來就慢慢發現越貴的奢侈品,Logo(商標)隱藏得越好,到最后就發展到說一個包上面沒有logo的賣6萬美元一個,就特別貴的那種包反倒沒有logo。我們這些新手沒搞過奢侈品的,覺得特稀罕的,就恨不得整個包都是logo,這樣才顯得過癮。

他們拿奔馳車做研究,結果是什么呢?奔馳車的價格每上升5000美元,車標就小一厘米,就是越往上走,它的車標logo變得越小。它更加不容易那么張揚,那么容易被識別,最后得出結論說,這些奢侈品牌要去感謝那些仿冒者,因為仿冒者保證了他們有新市場可以不斷地開發。如果那幾款老款就已經夠了,就完蛋了,所以,我們一定要理解身份標志對我們的影響。

這里有一個古人說過一句名言,說得特別好,他說,“服裝過時得多,穿破得少”。你們知道說這話的人是誰?莎士比亞。莎士比亞早早就研究透了流行學。那么,怎么應用這個現象,怎么應用這個身份信號呢?

就是我們要學會用正面形象去傳遞身份信號,比如說有一部動畫片《大力水手》。大力水手老吃菠菜,在《大力水手》的動畫片播放的時候,菠菜的銷量增加了1/3,很可怕30%的銷量增加,就是因為有一個正面形象吃菠菜身體健康。

美國有特別多的人去號召年輕人不要喝酒,因為你知道西方人特別喜歡喝酒,喝完酒以后經常就變了一個人,他不喝酒的時候都特別好,喝完酒就變特別壞。

很多大學里就勸大家不要喝酒,說喝酒對身體不好喝酒很糟糕。后來最有效的廣告是什么呢?把很多酒鬼的形象畫出來,讓你看到一個酒鬼的形象,就這么惡心,不用說別的話就這么難看,這就是酒鬼,你如果喝酒你就這樣。這個廣告最有效,而不是給他看胃看肺,看你的肝不好。注意,胃、肺、肝看不見,你發現了嗎?

抽煙這件事你沒發現嗎,很多煙盒上印著肺,讓你看那個肺多爛多可怕。大量的醫生就告訴你說,就是跟抽煙有關,你不用再考慮了那個跟肺癌有著極大的關系,沒用。為什么呢?肺看不見,他看不見這個肺,他就覺得影響不大,但是你知道為什么抽煙的傳播量那么大嗎?你們沒發現電影里邊比較酷的場景都抽煙嗎,抽煙的形象在電影里所出現的,我腦海當中想不出特別糟糕的形象,無論是西部片那些牛仔,還是中國東方的這些武打片,都是很帥很酷的。所以,在他把這個形象從電視上可視化地傳播出來的時候,你就會發現這個身份信號變成了一個人們向往追求的一個信號。

但是,如果我們能夠像戒酒的廣告一樣,把抽煙的這個形象描述出來,讓它變得猥瑣不好看,惹人討厭,那可能對戒煙會有幫助,這就是我們說不同的身份信號的變化。所以,我們每個人要想辦法學會保持正確的身份信號。

我們做自己的工作的時候,我們的公司、我們的品牌,我們要保持一個正確的身份信號,它才能夠更好地傳遞出來,這是第三條叫作身份信號對人的影響。你看這里既有有樣學樣的成分,也有標新立異的成分,濃縮起來一個應用叫作身份信號。

第四個叫作相似的不同。什么叫相似的不同?你們知道當年汽車剛剛上市的時候,受到所有人的排斥,因為汽車上市的時候,那時候人都習慣于馬車,馬車是最安全的交通工具,大家都開馬車。但實際上馬車撞死人比汽車撞死人多多了,因為馬不受控,但是汽車剛上道的時候也引起過很多麻煩,所以大家排斥說鋼鐵怪物沒有情感、沒有理智、很危險,就很多人排斥汽車,不讓汽車上路。

你們猜后來怎么解決的?這個案例我真是在這本書里邊看到的。我覺得太好笑了。當時的汽車制造商專門制造了一款馬頭車,就是在車的前半部分做了兩個馬頭做在那兒,后邊這個人開著車,這么開著,大家不鬧了。為什么?看著順眼,這就叫作相似的不同。我們能夠看到這個東西這就是馬車,這就是馬車的變種,馬車變成了有動力的,這就行了。一點一點改,你不要一下子把馬車改沒了,馬頭留著,這個就是一個流行文化在驅動之初最有效的表達方式。

有一個證據就是每年在瑞士,他們都會選一個年度顏色,大家都知道吧,每年年初都會公布年度顏色,今年的年度顏色是什么,一大群評審的在那兒評。

后來,這些心理學家就把很多年度顏色排成一排,這么看過去發現了一個很有趣的現象,每一年的年度顏色都跟上一年很像,都是從上一年有一點點改變。我們說時尚永遠是循環的,因為你漸變漸變漸變就變回100年前了。所以,100年前的東西又會重新流行起來,這就是原因,找到了。

我們過去不知道流行為什么是循環的,現在你知道原因就在于所有流行的東西都是相似的不同。我能夠知道這里的聯系,但是有那么一點改變。

這里他們去做研究的時候找到了一個切入點,就是人們給孩子起名字,就發現在一些年份里邊K打頭的名字特別多,比如說Keely。這個Keely在某一年里上升了28%,那一年美國最大的事件是卡特里娜颶風,所以當卡特里娜颶風成為了所有人每天都在談論的一個話題的時候,它就在慢慢地影響你的行為,你都不知道你是怎么被影響的。但是因為每天報紙上都是卡特里娜颶風,沒有父母會傻到給孩子起名叫卡特里娜颶風,他不會這么直接說你就叫卡特里娜,這也太不動腦子了。

但是他們不知不覺當中,給孩子想到的名字都是K開頭的,都是跟K有關的這些變種,這就是相似的不同,這么慢慢來的。所以,這個相似的不同的原理,就是它能夠給我們帶來安全感,熟悉。

你看到了碼頭,當你感覺熟悉的時候,你就能夠看到安全感,當你感到安全感的時候,大腦的加工維度就變低了,也就是說你不需要接受一個嶄新的事物,你需要接受的是一個過渡的事物,你容易理解這件事。

這里最典型的一個很精彩的設計是機頂盒。機頂盒太聰明了。你們知道機頂盒那個設備需要一個盒子嗎?根本不需要,機頂盒你可以做成一個小塊,可以做成一個弧形的,甚至我還見過有的機頂盒就是這么小一點,在電視機底下露出來都行。所以,到現在機頂盒的樣子已經變得千奇百怪了,但是在剛開始的時候一定要做成盒子的樣子。為什么?因為它長得很像VCD機,就是我們莫名其妙地在電視邊上要裝一個東西,除了VCD機之外,你不能理解要裝什么東西,我們家是摞在VCD機上,就底下VCD、上面DVD,然后上邊這個機頂盒摞三層,這就是漸變。

從我們家那么懶惰的擺放上,就能看出來漸變的過程。人們總是在熟悉的東西里邊找安全感,找到安全感以后你大腦的加工維度就立刻變低,你不需要費腦子,你覺得這能接受,因為你理解了。這就叫作恰到好處的差異化。如果我們能夠找到恰到好處的差異化,這是帶來流行的一個非常有效的社會影響的方法。你不需要費那么大的勁,告訴他我是一個新東西,我是一個老東西,我有了一點點變化,這個時候人更容易接受。

所以,在從眾和與眾不同這個事上,還有一個原則:當這個東西與身份相關的時候,人們會更容易選擇從眾,跟過去一致。比如說,馬車到汽車,你開汽車沒有身份標志,但是前面有兩匹高頭大馬,我覺得看樣子還挺安慰的,這就是跟身份相關可視化的。

像機頂盒可視化的這種時候跟身份相關,我們就容易從眾;然后跟身份無關的,我們可以與眾不同,看不到的東西來一個新的根本不知道的可以應用這個沒問題,像廚房里的設備、各種新東西,別人看不到有新的東西,他是愿意嘗試去接受的,因為它跟身份無關。

像汽車里邊會放木紋的儀表盤,看到了嗎?這就是一個典型的過渡性產品,因為最早期的那些豪華轎車都是用木頭做的,現在實際上你用別的材料比木頭強多了。但他依然要做成木紋的樣子讓你感覺到熟悉。那種熟悉的感覺,甚至連味道都讓你聞著是木頭的味道,他才會更容易欣然地接受這是一個新的奢侈品。

我希望你們能夠理解,將來回去可以嘗試一下怎么樣去利用相似的不同來推動一個創新的產品,不要讓自己一下子變得完全與眾不同,那是很危險的一件事。因為社會影響會不接受它。

最后一個叫社會助長。社會助長什么意思呢?你覺得你周圍有很多人看著你的時候,對你更有利還是更不利?他們就去觀察很多人,發現當一個人在很多人面前一塊兒跑步的時候,比他自己一個人跑步跑得快;當很多馬一塊兒跑步的時候,這個馬也跑得快很多;當很多螞蟻一塊兒挖土的時候,比它自己挖得多;當很多蟑螂一塊兒跑步的時候,蟑螂都要跑得快很多。這些心理學家研究了各式各樣的動物,就發現很多動物在周圍有人盯著它的時候,它的速度都會變很多。

斯坦福大學有一個教授做了一個蟑螂實驗。他做了一個蟑螂競技場,里邊是讓蟑螂跑步的一個一個的格子,蟑螂怕光,只要有光它就躲起來。斯坦福的這個人就把蟑螂放在盒子里邊,讓蟑螂從這頭跑到那頭。讓蟑螂跑很容易,只要燈一亮它就跑。它一看到光,它就跑到那里邊,它就黑了,所以蟑螂就往那邊跑。第一次跑的時候掐表,周圍沒有別的蟑螂看它,就掐表跑了一個速度,跑了幾次以后記一個平均值,這時候把很多別的蟑螂放在看臺上,看臺上有了一大堆蟑螂,然后說,跑,再計時,比之前跑得快得多。同樣一個蟑螂,有別的蟑螂看它的時候就要快得多。

但是很有趣,他把這個格子分成了一個十字形,那么這個蟑螂需要跑一個拐彎的路線才能夠跑到對方去,這時候再掐表,就發現有觀眾的時候比沒有觀眾的時候要慢。怪了,就是當這個工作的難度變高了以后,周圍的群體所帶來的不是社會助長,而是社會壓力。

舉個例子,你跑步,周圍有人給你加油看著你,你會不會跑得更快一點?有可能吧,這個叫作社會助長。你系鞋帶,周圍人看著你,你可能會系得更快,因為它很簡單,你把它系好了就走了。但是,假如讓你開著車靠邊停車,前邊一輛車,后邊一輛車,你需要自己打輪把那個車打進去,旁邊站了一圈人盯著你看,說請繼續,這時候你發現你怎么都倒不進去,就難。

為什么?最后得出一個結論,當我們周圍有人看著我們的時候,社會助長什么時候變成社會壓力,取決于這個工作的難度。

如果工作難度不高是簡單的重復,那么有人看比沒人看更快;如果工作很復雜需要動腦子思考,這時候當周圍有人的時候,你需要做另外一件事情,叫作印象管理。

什么叫印象管理?你需要分出一半的腦子去想,我現在表現得怎么樣,我們的系統一跟系統二那種批評的聲音就出來了。我們講過一本書叫作《身心合一的奇跡力量》,就是講這個事,所以當你分出一半的力量去做印象管理的時候,你的動作開始變緩慢,就變成了社會壓力。

因此我們說社會助長這件事情不一定都是幫忙,還有很多是給對方帶來壓力。所以那怎么應用?如果你在從事一些簡單的需要不斷地出體力的活動,比如說減肥、跑步、去健身房,你最好帶一個同伴。但如果你是做數學題,你是研究詩歌,你是寫東西,你最好自己做。因為周圍的人看太多,會給你造成很大的壓力。

有一個社會實驗證明同伴壓力到底有多大。他們在內華達州的一個小區號召大家多用電扇少用空調,因為能源有限,美國人特別浪費,他們就給挨家挨戶寫信,讓大家多用電扇少用空調。前三封信寫什么?第一個主題是用電扇更省錢。第二個主題是用電扇更環保,咱要環保。第三張紙是社會責任,我們要熱愛這個地球。結果三封信都無效,就你告訴他這三封信,這些什么理由都沒用。

最后有效的是寫的這么一封信,說你所在的小區77%的鄰居都用電扇,這條特別有效,然后從77%很快90%,因為你周圍的社群帶來的壓力,大家會覺得說既然大家都用電扇,那我也用電扇好了,這就是我們說的社會助長。

我們有時候跟孩子交流會經常使用社會助長的方法,但你要想到,你給他施加了很多來自周圍的壓力到底是一件什么樣的事?如果這個事對于孩子來講,真的是特別困難的一件事情,復雜度很高的事情,這種社會助長會使得他根本做不出來。

我就想起來我姐跟我講,她小時候只要我爸站在她身后,她一道題都不會做,就這感覺。一做數學題,我爸站在身后,我姐就瞎了。然后她越不會做,我爸就越生氣,越生氣越罵她,她就越不會做。所以,整本書都是告訴我們社會影響的對我們的影響。

我們最后在一個案例當中結束,就是心理學家研究了這么多東西,它一定是要對社會有用的,對社會有幫助的。

那么,怎么能夠體現出它的最大價值呢?曾經在紐約,他們做過一次社會行動叫作搬向機遇。什么叫搬向機遇?紐約有很多貧民窟,那種貧民住的那些地方,治安很混亂,孩子們也沒有安全的環境,周圍有很多人吸毒,環境很糟糕,所以孩子一代一代的變得更糟糕。后來,政府就說我們研究了這個社會影響,要讓這些新生代的孩子離開這個地方去居住他們才會有機會,于是就政府給他們發補貼說你們搬到別的區去,你到美國去,當地的人就一定會告訴你,選區很重要。

為什么?不同的區里邊的治安狀況完全不同。我問我們紐約的一個書友:“你帶我去那個區去看看。”他說:“我不行。”我說:“為啥?”他說:“我那個車沒有防彈。”他那車沒有防彈,他都不敢帶我開進去,你知道嗎?就這么夸張,我也不知道他是不是跟我開玩笑,反正挺嚇人的。

后來,美國政府就給這些人錢說,你們搬走,好多人嫌錢少就不搬。結果最后他們就發現了很多搬走的人和不搬的人的區別,凡是搬走了的這些家庭這些孩子長大了以后的年收入比不搬的家庭要高了33%,犯罪率下降了35%,肥胖癥、抑郁癥、焦慮癥的比例都大幅地下降,整個生活煥發了一個完全不同的新的狀態,這就是環境對人的影響。

所以,現在我們講到這兒就理解,古時候我們中國人講“孟母三遷”。為什么孟母一定要給孩子尋找一個好的環境?孟母雖然沒有讀過這本書,但是她知道社會影響的重要性。我們千萬不要忽略了社會影響,我們以為我們自己足夠強大,能夠對付周圍的人對我們的影響。但是,你可能連你穿什么樣的衣服,跟誰結婚,吃什么樣的飯,看什么樣的電影,你都沒法決策。所以,越了解我們的大腦,越知道我們的大腦真的特別需要清醒地學習,才能夠真的掌控我們的人生。謝謝大家,我們下周見!