呼吸道病毒感染潮蔓延背后,CT正在被濫用?

新冠、肺炎支原體、流感、合胞病毒、腺病毒……多種呼吸道感染潮今年在我國輪番侵襲,一批批兒童患者被家長送入醫院,在“肺炎”、“白肺”的隱憂下,這些兒童們又一次次被動或主動地接受CT檢查。

但CT檢查從來都是一把雙刃劍,既方便了輔助診斷又帶來了潛在的輻射危害,尤其是對輻射比較敏感的兒童,頻繁的CT檢查有可能增加血液惡性腫瘤的風險。這波病毒感染下,是否真的有必要進行CT檢查?“應篩盡篩”的策略下又是否存在過度醫療呢?眾說紛紜……

即便沒有這波“病毒感染”潮,我國體檢CT的使用率,也屬于遙遙領先。

根據我國涉及25個省份、260家有代表性放射診療機構的調查數據統計分析,2016年全國放射診療總人次的估算結果為7.82億,其中CT檢查為37.1%,即2.9億次。

37.1%的CT檢查人數占比,遠遠高于國際上10%的平均率。

不僅如此,在我國經濟發達、醫療資源充足的地區,CT檢查的占比更高,甚至可達到所有放射診療人次數的50%。

這并不是一個正常的現象,早有不少專家呼吁,為避免面臨過度CT輻射暴露,我國需加強基層放射診斷輻射劑量的管理。此外,我國醫療影像數據增速每年已經超過30%,但放射科醫生的增速僅為4.1%,意味著,真正有需要CT檢查的患者,可能要等待更長的時間才能拿到最終的結果,看病難的問題并沒有解決。

此次的“病毒”潮,無疑加劇了我國CT檢查供需緊張的局面。

據39深呼吸了解,目前多地醫院兒科人滿為患,影像檢查排隊要等4-6個小時,廣州某兒童醫院影像科醫生反映,檢查量已經超過平時工作量近3倍,日均達900多人次,高峰時日達到1300人次,尤其是夜間急診量更是激增,只能分成三班倒。

CT檢查數量的增加,無形中也增加了“肺炎”的檢出率,這就形成了一個惡性循環,發燒、咳嗽后本來覺得沒有什么大事情的家長,但看著旁邊有兒童偶爾檢查出肺炎后,家長們不免產生恐懼,趕緊送孩子去醫院做胸部CT,排查是否有肺炎!

新冠、流感與肺炎支原體真的需要ct檢查?

美國放射學會早就發表過一份聲明,對于新冠肺炎并不建議常規使用CT篩查作為診斷標準,特異性和敏感性遠不如核酸。

而對于肺炎支原體、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒等,呼吸道感染中常見的病原體,在《2023年兒童肺炎支原體肺炎診療的專家共識》中,只提到胸片與CT的影像學表現,并沒有推薦何時拍胸片還是檢查肺部CT。

首都醫科大學附屬北京兒童醫院呼吸一科主任、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心副主任徐保平認為,支原體感染可以引起上呼吸道感染,也可以引起下呼吸道感染。支原體引起的上呼吸道感染大多數是自限的,不需要治療,自己就能好。

呼吸道感染完全不需要做胸片CT,肺炎也不一定要做CT,很多時候做胸片就足夠了。

上海市兒童醫院呼吸內科主任醫師蔣鯤在接受媒體采訪時表示,“影像學的變化往往有一定的滯后性,是否要拍CT或者胸片,如何選擇影像學檢查時間,還是要根據患兒的各項檢查指標、臨床癥狀、發病時間等諸多因素來進行綜合判斷,過度的CT檢查及盲目地輸液,其實并不科學。”

目前,一般認為出現咳嗽癥狀,超過兩周仍在持續,癥狀不僅沒有緩解,反而逐漸加重,且伴有大量黃濃痰,才考慮就醫接受肺部CT或胸部X光檢查,排查是否出現肺部感染。

兒童謹慎使用CT原因,是更高的致癌風險

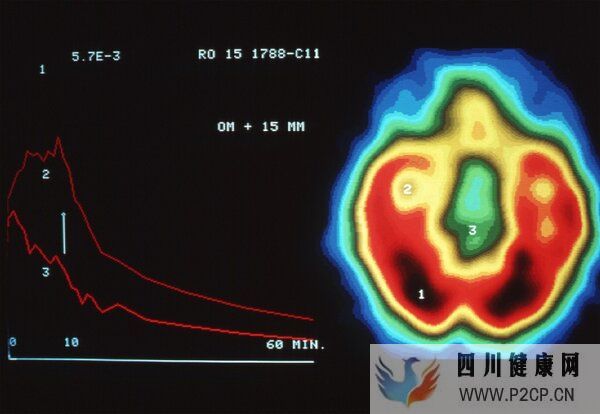

今年11月,《自然醫學》發表的一項關于90萬人數據分析,證實CT檢查積累輻射與兒童和青少年血液腫瘤風險增加呈正相關。這也無疑為兒童和青少年在呼吸道感染潮中進行大規模CT檢查發出了警告。

研究人員對來自歐洲九個國家、超過90萬名在22歲前接受CT檢查的患者進行了隨訪,根據掃描的身體部位、患者特征、CT檢查發生的時期,以及CT掃描技術參數,來估計活性骨髓受到的輻射劑量。

結果發現,累積劑量與所有血液系統惡性腫瘤的風險之間存在關聯,每增加100毫戈瑞(mGy)的輻射劑量,患上血液系統惡性腫瘤的相對風險增加1.96倍。

具體類別來說,在兒童和青少年中,隨著輻射劑量的增加,每升高100毫戈瑞(mGy)的輻射劑量,罹患淋巴系統惡性腫瘤、骨髓惡性腫瘤和急性淋巴細胞白血病(AL)的風險將增加101%。再通俗一點來說,隨著CT檢查次數的增加,罹患所有血液和淋巴惡性腫瘤的風險都呈上升趨勢。

在持續分析中,每增加一次CT檢測,患血液惡性腫瘤的整體風險將升高43%;而具體分型來看,每多測一次CT,患淋巴惡性腫瘤的風險升高42%,患骨髓惡性腫瘤和急性淋巴細胞白血病(AL)的風險升高48%。

研究表明,目前每10,000名接受CT檢查的兒童(平均劑量 8 毫戈瑞)中,預計將有1-2人在接下來的12年中因為輻射患上血液惡性腫瘤。所謂“積少成多”,檢測次數多了,輻射不斷累積,自然令人擔憂。就絕對風險而言,在今天接受CT檢查的1萬名兒童中,預計12年后將導致1.4例患癌病例。

不過研究者也強調,這一結果并非是為了引起新的恐慌,而是提示我們,在CT掃描日益廣泛應用的當下,對于低輻射劑量的CT檢測切忌掉以輕心,應當呼吁醫生避免濫用CT技術并盡可能調整適當劑量。

CT檢查致癌,是否兒童和青少年就不能做了?

但不能否認的是,CT檢查在一些疾病中依然是首選的“金標準”。

以肺癌為例,早期篩查低劑量螺旋CT是最好的手段,專家也表示,對于高風險人群,從某種意義上來說,CT安全性的代價是可以承受的。

但任何疾病都用CT檢查“先行”顯然并不可取,尤其患者的對象是兒童。

或許,我們更應該期待的是相關部門應出臺更為嚴格的規定、標準,盡量減少CT在兒童中的使用。