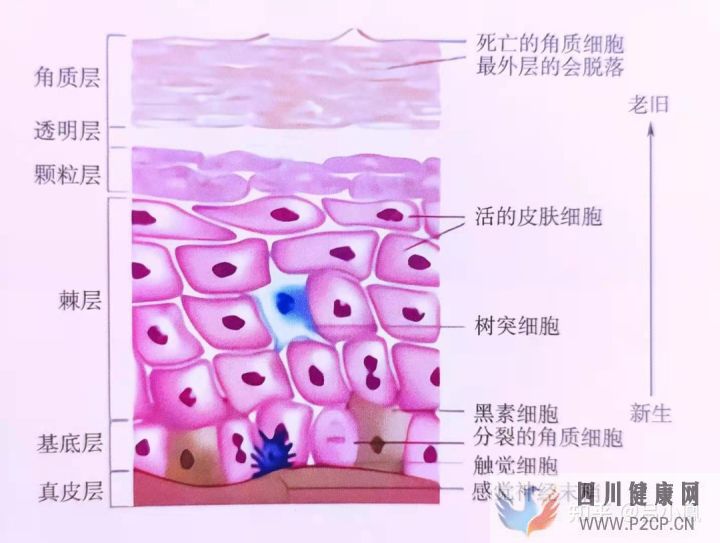

皮膚組織結構表皮層

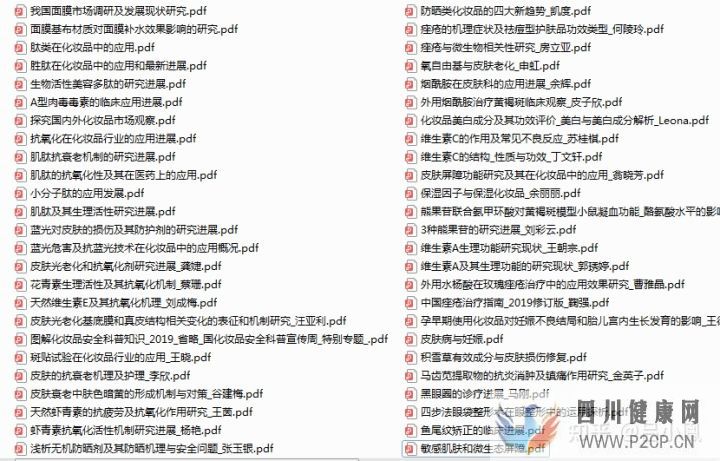

圖1 皮膚組織示意圖

皮膚是人體最大的器官,也是人體內部器官與組織的保護者。成人皮膚面積為1.5-2.0m2,厚度(不包括皮下脂肪層)因部位不同而異,為0.5-4mm,平均2.0-2.2mm。眼瞼、包皮處最薄,為0.6-1.0mm;掌趾最厚,為2-5mm。皮膚的質量約占體重的16%,分為表皮、真皮和皮下組織(如圖1),今天主要是分享一下表皮的相關知識。

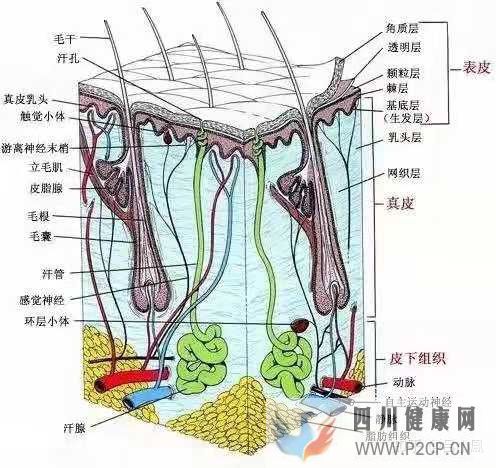

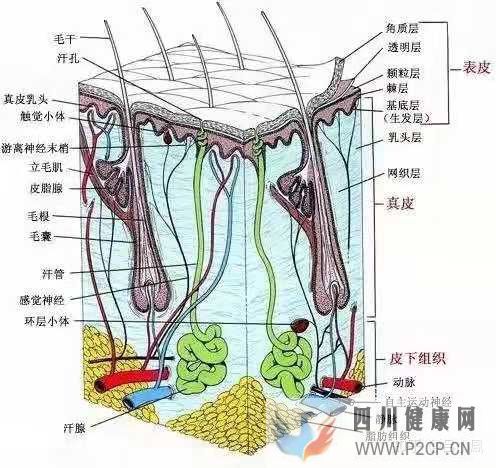

表皮是皮膚最外面的一層組織,一般厚度為0.035-0.15mm,根據角質形成細胞的分化和特點,將表皮由外到內依次分為5層,即角質層、透明層(只存在于手掌和腳掌)、顆粒層、棘層和基底層,基底層借助基膜與真皮連接(如圖2)。

圖2 表皮結構圖

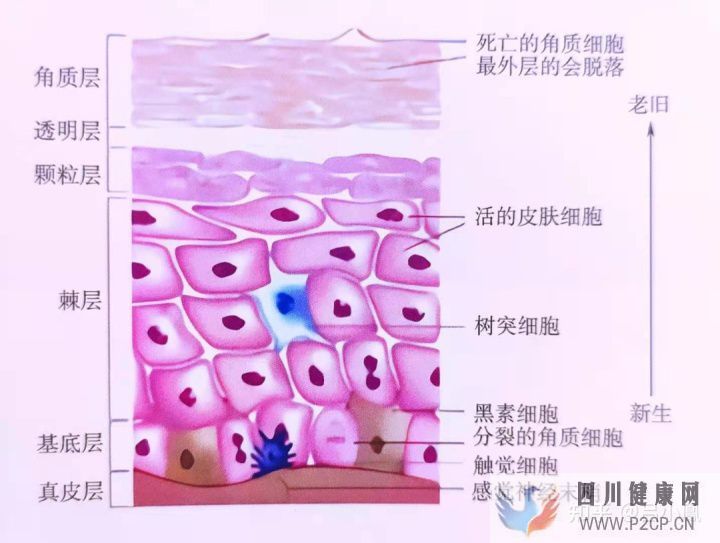

1、基底層基底層位于表皮的最底層,僅為一層柱狀或立方形的基底細胞,約10-14 μm大小,核大且深染,通常排列整齊呈柵欄狀,其長軸與表皮和真皮之間的交界線垂直。

基底層和棘層又被稱為生發層,此層細胞具有分裂、增殖能力,其分裂比較活躍,不斷產生新的細胞并向淺層推移,以補充衰老脫落的角質形成細胞,與皮膚自我修復、創傷修復及瘢痕形成有關。

基底細胞分裂過程中,兩個新生的細胞有一個被擠向上方,經棘層、顆粒層最后形成角質細胞失去生命活力而逐漸脫落。由基底層移動至顆粒層最上層,再移至角質層上部,稱為表皮通過時間,約28-56天,而基底細胞的分裂周期約為13-19天,因此表皮的更新時間為41-75天。

2、棘層棘層位于基底層上方,由4-8層多角形細胞組成,細胞較大,有許多棘狀突起,細胞核呈圓形,細胞間橋明顯而且呈棘刺狀,故稱為棘細胞。最底層的棘細胞也有分裂功能,越向表層推移,細胞形態越扁平。

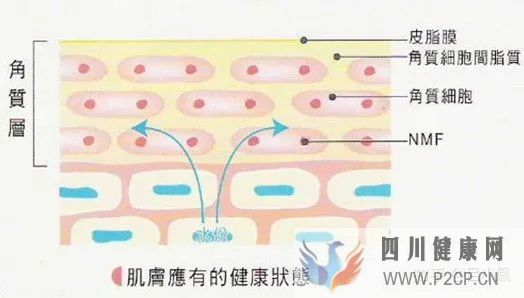

棘細胞及顆粒層細胞內含卵圓形雙層膜包被的板層狀顆粒,稱為Odland小體,也稱板層顆粒、板層小體等。板層顆粒首先出現在棘層,是由磷脂、神經酰胺、游離脂肪酸和膽固醇構成的脂質混合物,隨著表皮的分化,磷脂減少,神經酰胺、游離脂肪酸和膽固醇增多。當顆粒層頂層細胞向角質細胞轉化時,板層顆粒通過胞吐將脂質內容物釋放到角質層的細胞間隙,及形成細胞間脂質。

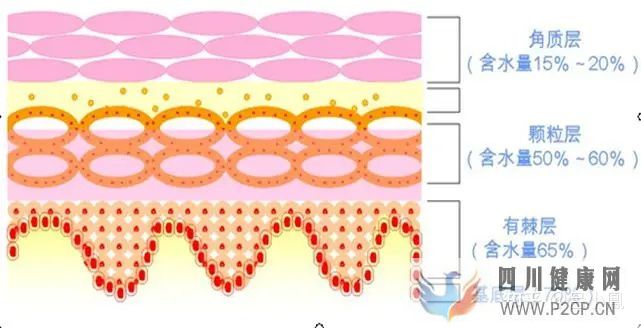

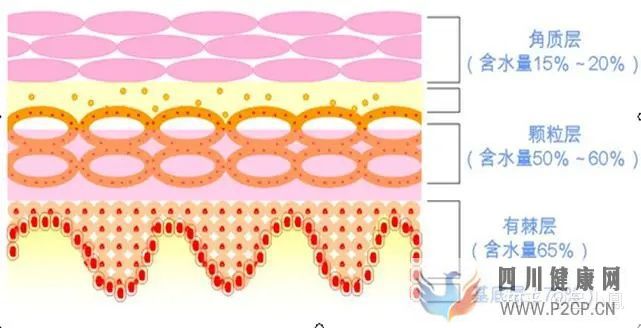

圖3 表皮各層含水量

3、顆粒層顆粒層由1-3層扁平或梭形的細胞構成,位于棘層上方,其細胞漿內含有透明角質顆粒,愈近角質層,顆粒越大,數量越多。透明角質顆粒主要是由電子致密蛋白質、前細絲、角蛋白中間細絲組成。

正常皮膚顆粒層與角質層的厚度成正比,在角質層薄的部位僅1-3層,而在角質層厚的部位,如掌趾,顆粒層則多達10層。

4、透明層透明層由2-3層扁平、無核的細胞構成,只存在于手掌和足趾的厚表皮。光鏡下,此層的細胞易被伊紅著色,胞質呈均質狀,并有強折光性,故名透明層。電鏡下,尚可辨認細胞的形狀和輪廓,細胞核和細胞器已經退化,細胞質內充滿角蛋白絲,其超微結構與角質層相似,有防水和電解質通過的屏障作用。

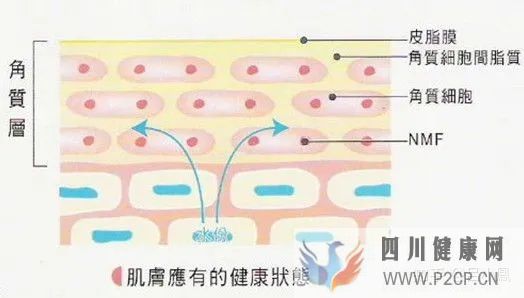

5、角質層角質層是表皮的最外層,由5-15層細胞核和細胞器消失的角質細胞及細胞間脂質構成。20世紀70年代,Peter Elias教授形象的將角質層的結構稱之為“磚墻結構”。

角質層與皮膚鎖水關系最為密切,正常情況下,皮膚角質層含水量為10%-20%,如果低于10%皮膚就會干燥哦、脫屑;正常情況下,角質層保持經表皮水分流失量為2-5g/(h·cm2),當角質層受到破壞時,經表皮水分流失(Transepidermal water loss,TEWL)會增加。

圖4 角質層結構

6、總結只有基底層細胞(細胞核大,且染色深)和棘層細胞(細胞核呈圓形)具有分裂功能;從顆粒層(細胞呈梭形,細胞核橢圓形,染色較淺,是退化的開始)開始,細胞核和細胞器逐漸退化,至透明層和角質層完全消失。

參考資料:

1、裘炳毅, 高志紅. 現代化妝品科學與技術(上冊). 中國輕工業出版社.

2、董銀卯. 皮膚表觀生理學. 化學工業出版社.

下載了不少參考文獻,精選了50篇