泉州張氏中醫內科學術流派:薪火相傳八十九載創新發展經典中醫內科

臺海網10月17日訊 據福建衛生報報道 泉州張氏中醫內科流派歷史悠久,從流派創始人張志豪老先生19歲開始在惠安“源記藥店”行醫算起,至今已有89年。流派歷經四代人的傳承創新,善用經方治療各種疑難雜癥,日益完善中醫特色內科治療體系,造福許多閩南當地患者。近日,記者走近泉州張氏中醫內科流派后人,聽他們講述傳承故事。

嚴謹治學 海濱小鎮里走出的經方大師

崇武鎮是坐落于泉州惠安縣東南沿海的一座濱海小鎮,崇武古城更是聞名遐邇,每年吸引大量海內外游客到此參觀。而人們所熟知的古城燈塔,與泉州張氏中醫內科流派的創始人張志豪老先生有著不解之緣。

1912 年,張志豪出生于崇武鎮,幼入私墊,以四書五經啟蒙。15歲高小畢業后因家庭貧窮而輟學,開始在惠安“源記藥店”隨堂兄張斗南邊學藥、邊學醫。

抗戰勝利后不久,崇武鎮公所邀請張志豪參加重建燈塔會議,會議一致認為燈塔有利于南北船只的安全,也利于漁船的捕魚。那時的張志豪已經移居泉州行醫,也是當地小有名氣的中醫師,鄉民們認為他有文化又熱心公益事業,推舉其主事重建崇武燈塔。

雖然當時的資金并不充裕,但張志豪義無反顧,決然受命,其間還出現資金短缺、工程一度受阻的情況,他心急如焚,和合資股東商議,先墊付了商業資金。1949年夏天燈塔終于完工,成為國際航海組織公布的重要航標之一。

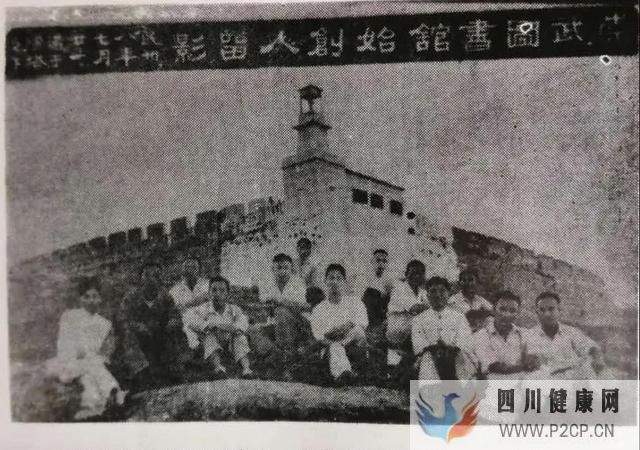

1949年燈塔剛建成時,張志豪(前排中盤腳合手者)等人合影

“被推薦主事燈塔重建,足見當時家鄉人對父親的愛戴。”今年70多歲的張上立回憶道,熱心公益的同時,父親對中國古典醫籍,尤其是《傷寒論》的研究頗深,是省內外“經方派”醫家代表人物之一。以往醫家認為麻黃藥是發汗峻藥,不宜夏天服用,但張志豪認為只有在發熱時才會出現明顯出汗,在治療喘、腫、痹病時,不會有明顯的出汗現象。在一例慢性腎炎患者的治療中,他用甘草麻黃湯加茅根,讓患者在夏季連服40天,都沒有明顯的發汗,而尿蛋白轉為陰性,患者治愈,這成為一個典型的案例。

1936年以來,張志豪先后撰寫《學習傷寒論第一單元的初步體驗》《談談傷寒論的發熱》《談談傷寒論的和法》等40多篇醫學論文,分別在《福建中醫藥雜志》《中醫雜志》等刊物發表或參加學術會議交流。“張志豪中醫”成為泉州中醫界的一張名片。

張老手寫的處方箋

精研醫法 善用經方治療各種疑難雜癥

張志豪擅長內科、婦科各種疑難雜癥,在長達60多年的行醫過程中提出了“五臟并治,特重脾腎,和調陰陽,護陽為要,以平為期”的學術思想。這一學術思想對于后人在臨床治病救人中有重要指導意義。

今年60多歲的全國名老中醫藥專家、省名中醫劉德桓教授早期從師于張志豪先生,是泉州張氏中醫內科學術流派第二代傳承人之一。他回憶,張老善用經方治療各種疑難雜癥,在臨床開處方時藥味不多,注重少而精,認為開方越簡潔越能體現醫生對疾病把握的準確。“張老用藥處方一般8~9味,很少超過12味,遣藥靈活、巧妙、有序,且藥價低廉,常于平淡中見奇效,凸顯其臨床用藥經驗豐富。”

劉德桓教授是泉州張氏中醫內科學術流派第二代傳承人之一

曾經有一個30多歲的婦女因夜晚睡覺煩躁,整日無法入眠,懷疑有人要謀害她,四處找醫生看病,看了兩三個月一直沒有好,后來找到張老。看舌像、號脈后,張老發現,病人除了肝氣郁結,還有痰濁,屬于痰氣膠濁,遂給病人開了個簡單的厚樸夏苓湯,服用三劑后,患者豁然開朗,不久便痊愈。

在醫法方面,泉州張氏中醫內科流派重視辨證論治,認為要以八綱為總綱、臟腑辨證為基礎,外感重寒熱、內傷重虛實。如此則綱舉目張,臨證診疾、論治立法將有法可依,不致盲目。最忌頭痛醫頭,腳痛醫腳,或以一方一藥對一病證的治病方法。

在繼承張志豪先生學術思想的基礎上,經過長期臨床實踐和理論研究,劉德桓教授總結出了“化瘀濁益肝腎”的學術思想, 臨床擅長運用中醫中藥治療高血壓病、冠心病、中風病等心腦 血管疾病及男性不育等多種內科疑難重癥,臨床療效顯著。

他先后獲得省、市科技成果獎15項,出版《高血壓病中西醫結合研究》《劉德桓治療心腦血管疾病臨證經驗集萃》等專著。此外,他研制治療中風的經驗方“中風康復丸”“中風再造丸”,治療老年性癡呆的“健腦合劑”,治療冠心病心絞痛的“參七粉”,治療高血壓的“降壓1號方”“降壓2號方”,治療男性不育的“化精湯”“強精育麟湯”“補肝益腎湯” 等已在臨床上廣泛應用。

傳承創新 打造中醫特色內科治療體系

眼下,泉州張氏中醫內科學術流派已經傳承至第四代,通過張老第二代代表性傳人孫偉芬、劉德桓等人的努力,泉州張氏中醫內科如今形成具有中醫特色和優勢的中醫內科治療體系。2019年3月,泉州張氏中醫內科學術流派被福建省衛健委批準為“福建省中醫學術流派傳承工作室建設項目”。

以泉州市中醫院腫瘤科、心病科為例,目前這兩個科室正在創建省市級重點專科,對高血壓病、冠心病、中風病、心肌病、心律失常、心力衰竭、血管性癡呆癥、偏頭痛等心腦血管疾病、男性不育等多種內科疑難雜病及中晚期腫瘤的治療具有明顯的中醫特色和學科優勢。近年來,科室不斷完善和創新中醫內科疾病譜的診治方法,逐步做到科有優勢病種,病有特色治療。

值得一提的是,泉州市中醫院腫瘤科還創新治療方式,結合經方治療中醫內科雜癥,對腫瘤中晚期病人進行中西醫結合治療,讓越來越多的腫瘤患者重獲新生。學科不斷發展壯大,人才隊伍及結構逐漸完善。第三代傳承人李毅俊、張旭崗、葉靖、陳文鑫、吳志陽等都是中醫后起之秀,在腫瘤內科及心病科均有所建樹。

此外,泉州張氏中醫內科學術流派還積極開展臨床及科研工作,先后發表論文數百篇。孫偉芬、張上立、張夏玲等整理的《張志豪論醫集》1995年由廈門大學出版社出版,并獲1996年度泉州科技進步二等獎。

“歷盡驚濤身尚在,愿將余血薦岐黃。”這是張志豪先生的自勉詩,先人的這首詩也在勉勵著一代又一代的泉州張氏中醫內科學術流派傳承人,傳承精華,守正創新,為推動中醫藥事業和產業高質量發展貢獻力量,造福更多閩南當地百姓。